今回は、「電気回路の基本イメージ」についての説明です。

1.電気回路の基本的な構成要素

電気回路の構成要素を言葉で説明すると以下のようになります。

電気回路

電流が流れる回路。

電池(電源)と電球(負荷)を接続し、電池の+側から流れ出た電流が電球を通過して、電池の-側まで流れるような経路のこと。

電気

電子(-の電気を帯びている粒子)の移動によって発生する物理現象の総称。

ほぼ電流と同じ意味で、厳密には電流は電気のー部という括りになる。

身近な例だと、静電気が発生するのも雷が落ちるのも電気が流れていると言えます。

電流

電子の流れ。

量記号はI、単位は[A]。

電子の流れと電流の流れは逆になっている。

これは、電子が発見されていなかった時代に電流の向きを決めてしまった為、定着し過ぎて今更変えれなくなっちゃったんです。

また、電子の移動によって発生する物理現象を総じて電気と呼ぶので、電流≦電気と考えることができます。

電圧

電流を流そうとする電気的圧力のこと。

量記号はV、単位は[Vボルト]。

「電子が移動すること」=「電流が流れる」なわけですが、そもそもどうして電子が移動するのでしょうか?

それは、単純に何かしらの力が加わっているからです。

この力が電圧です。

「電気的」とか言うからわかりにくくなるので、例え話をしますね。

今、注射器の中に水が入っているとします。

この水が電子だと思ってください。

注射器を押し込まないと水はその場に静止したままなので水は流れないですよね?

この状態が、電圧がかかっていないので電子は移動せず、電流も流れていないという状態に当たります。

では、注射器を押し込んだらどうなりますか?

注射器の先端から水が勢いよく飛び出しますよね?

この押し込む力が電圧です。

圧力(電圧)をかけると水(電子)が飛び出すようになるのです。

抵抗

電流の流れにくさのこと。

電気抵抗とも呼ぶ。

量記号はR、単位は[Ω]。

電流の流れを妨げるもの自体も抵抗と呼びます。

字面通り電流を流すまいと“抵抗”してくるわけですね。

本来は抵抗器が正しい呼び名なのですが、省略されて抵抗と呼ばれていることの方が多いです。

電子が移動しづらいほど電流が流れにくくなるので、抵抗が小さい物質は一本道の通路、抵抗が大きい物質は迷路になっているようなイメージを持っておけばいいです。

道が入り組んでいる方が電流が流れにくくなりそうでしょう?

電源

電圧を発し、電流を流す源のこと。

特に、一定の電圧を供給したい場合は電圧源、一定の電流を供給したい場合は電流源と呼びます。

電池・バッテリー・コンセントなどが電源に該当します。

人間で言うところの食事が電源だと思ってください。

食べてエネルギーを摂取することで、頭で考えたり、動いたりという日常生活における“当たり前”ができているのです。

機械にとってもそんなエネルギー源が必要で、それが電源なのです。

また、日々の食事量は多すぎても少なすぎても体に良くないですし、逆に多少の差があっても何ともないですよね?

その点も機械でも同じで、適切な電源を供給してあげないと満足に動かないわりに、電源の許容値内ならアバウトでも普通に動いたりします。

その辺りは取扱説明書に書いてあったり、電気機器/電子機器に詳細の載ったシールが直接貼り付けられていたりします。

電子レンジの裏側とか見てみるといいですよ?

AC100V~240Vとか書かれているんじゃないですかね?

このような表示があった場合、AC100V~240Vの間なら問題なく動きます。

基本的に家電はコンセントに繋げば動くようにされているので気にする必要はないですけどね。

負荷

電流が流れることで仕事するもの。

“仕事”というと、電気を学んでいないと「賃金を貰って対価として働くこと」を指しているように感じるかもしれませんが、「エネルギー変換すること」だと考えてください。

電気のエネルギーを光のエネルギーや熱のエネルギーに変換するものが負荷なのです。

負荷の例は以下の通りです。

【負荷の例1】電球

電球って電流を流すと光りますよね?

つまり、電気エネルギーが光エネルギーに変換されています。

【負荷の例2】モータ

モータは電流を流すと回転します。

つまり、電気エネルギーが運動エネルギー(回転エネルギー)に変換されています。

【負荷の例3】ヒーター

ヒーターは電流を流すと熱を発します。

つまり、電気エネルギーが熱エネルギーに変換されています。

ちなみに、電球はほのかに温かくなりますし、ヒーターは如何にも熱そうに赤く光りますよね?

これは、電気エネルギーを電球は熱エネルギーに、ヒーターは光エネルギーにも変換しているからです。

まあ、意図して変換しているのではなく、無駄・ロスとして変換されちゃってるだけなんですけどね。

電位/電位差

電位は電気の位置エネルギー、電位差は電気の位置エネルギーの差のこと。

どちらも量記号はV、単位は[Vボルト]。

難しい言い回しだと、「電界中で+1[C]の単位正電荷が持つ位置エネルギー」とか「無限に遠い点を0[V]とした時のそれに対する電気的な高さ」が電位です。

言葉での説明は難しいので、次項で説明します。

起電力

電流を流そうとする電気的圧力の強さのこと。

量記号はE、単位は[Vボルト]。

電源がどの程度の電圧を発生させることができるかを表しているのが起電力です。

例えば、乾電池に1.5Vと書かれていたら、起電力が1.5Vだということになります。

電圧と混在している方が多いですが、電源が発生させる電圧をピンポイントで起電力と呼んでいるイメージです。

そもそも、「電気的圧力を起こす」から「起電力」です。

抵抗などの負荷にかかっている電圧は「抵抗にかけられた電気的圧力」であって、起電力にはなり得ないのです。

電力

単位時間当たりの電気エネルギー(電流がする仕事)のことです。

量記号はP、単位は[W(ワット)]もしくは[J/s(ジュール毎秒)]。

電力と電圧と電流には以下のような関係が成り立っています。

電力P=電圧V×電流I

身近な電力は、基本的に消費電力を指しています。

例えば、ある電球に50Wと書いてあったとします。

この場合、「この電球は1秒当たり50Wの電力を消費する」ということを指しています。

なので、仮に100[W]の電球があった場合、電力を多く消費するだけあって滅茶苦茶光るかもしれませんが、消費電力が2倍になるわけです。

ちなみに、一般家庭に供給されている電圧はAC100Vなので、どの程度の電流が流れるのかは逆算が可能です。

また、大体のコンセントは1500W/15Aが許容上限となっているので、上限を超えて使用しようとするとブレーカが落ちます。

電圧降下

抵抗に電流が流れた際にそこで電圧が降下すること。

文字通りの意味ですね。

電圧とは、電気(電流)を流そうとする電気的な圧力のことです。

抵抗とは、物体の電流の流れにくさのことです。

これらの関係を要約すると、「物体に電流を流すために電圧をかけると、物体によって程度は違えど電流を流さまいと抵抗してくる」ということです。

なので、抵抗を経由するとそこで電気的圧力を消費させられるわけです。

これが電圧降下です。

わかりにくいという方は、上記の関係を水に置き替えて考えてみましょう。

勢いよく流れている川があり、水門Aを通って次に水門Bを通るとします。

この場合、水門Aを通る際にある程度水流が抑えられ、続けて水門Bを通る際には更に水流が抑えられますよね?

つまり、水門を経由する際に水圧がかかり、そこで力が逃げているんですよ。

この例で言うところの水流が電流、水圧が電圧、水門が抵抗です。

途中で圧力が減っていくのは当たり前でしょう?

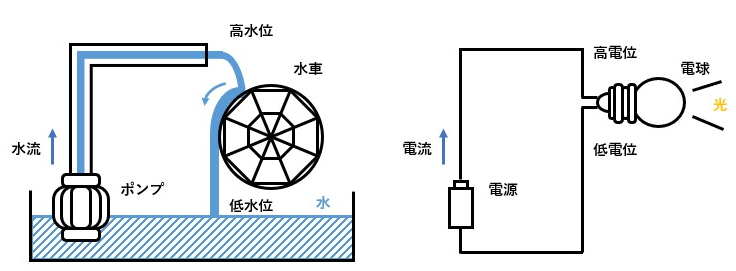

2.電気回路のイメージ(水路の例え)

電気回路の基礎的な用語の説明をしましたが、量記号と単位が被っている項目があったり、何かと言葉だけだとイメージしづらいかと思います。

ですので、図でイメージしましょう。

電流の流れはよく水の流れに例えられます。

図1左側では、ポンプで水流を起こし、水車を回しています。

ポンプの圧力の強さが強ければ強いほど、水流は強くなります。

水は水位が高いところから低いところへ流れます。

水位差があると水圧が発生し、水が流れます。

図1右側では、電源で電流を流し、電球を点灯させています。

起電力が大きければ大きいほど、電流は大きくなります。

電流は電位が高いところから低いところへ流れます。

電位差があると電圧が発生し、電流が流れます。

太字部分を照らし合わせてみたらイメージしやすくなったのではないでしょうか?

対応箇所をまとめると以下のようになります。

電気回路=水路

電流=水流

電圧=水圧

抵抗=電球の光りにくさ=水車の回しにくさ

電源=ポンプ

負荷=電球=水車

電位=水位

電位差=水位差

起電力=ポンプの圧力の強さ

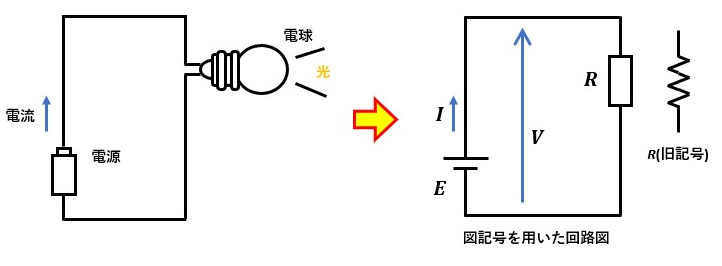

ちなみに、実際の電気回路は以下のように図記号を用いて書くのが一般的です。

図記号とは、JIS規格・IEC規格で定められている国際的な記号です。

電源の図記号は長い方が+(プラス)である、電位差Vは電位の高い方に矢印を付けるという2点については注意しましょう。

また、抵抗は旧記号が使われている場合もありますので、両方覚えておくと良いです。

ちなみに、抵抗の旧記号ですが、ただギザギザしているのではなく、山の数はきちんと決まっています。

3.受動部品

電気回路を構成する要素の内、供給された電気エネルギーを消費・蓄積・放出する部品のことを受動部品と呼びます。

「受動」が「自分では動かず、他に動かされる」と言った意味を持つので、『電気エネルギーを割り振られた役割に従って消費・蓄積・放出する部品』というイメージになるわけです。

受動部品には以下のような種類があります。

- 抵抗

- コンデンサ

- コイル

4.能動部品

電気回路を構成する要素の内、供給された電気エネルギーを増幅・整流する部品のことを能動部品と呼びます。

「能動」が「自分から率先して動く」と言った意味を持つので、『受け取った電気エネルギーを制御したり増幅したりして変化させる部品』というイメージになるわけです。

能動部品には以下のような種類があります。

- トランジスタ

- IC各種

受動部品か能動部品か区別が難しいもの(ダイオードなど)もありますが、厳密に能動部品と受動部品を区別しなければいけないという事案は発生しないと思うので、あまり気にしないで下さい。

以上、「電気回路の基本イメージ」についての説明でした。