今回は、「エネルギーバンド(価電子帯と禁制帯と伝導帯の関係)」についての説明です。

目次

1.初めに

電子殻は原子核に近いほどエネルギーは低くなり、エネルギーの低い順にK殻・L殻・M殻・N殻・O殻・P殻のように呼ばれています。

この辺の内容は、以下の記事で解説しています。

電子殻には内側から順番に電子が埋まって、最外殻に余剰分の電子が入った状態になりますよね?

この時、当たり前のようにK殻の次はL殻に電子が存在すると言っていますが、『なんでK殻とL殻の間に電子が存在しないのか』と疑問に思いませんでしたか?

疑問に簡潔に答えると、実は電子には存在できる領域というものがあるからです。

今回は、電子の存在する領域であるエネルギーバンドについて解説していきます。

2.電子殻とエネルギー準位の関係

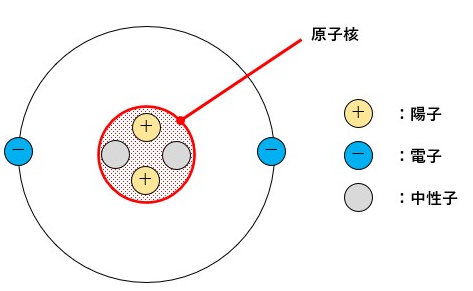

あらゆる物質は原子という粒子で構成されていて、原子は以下のような構造をしています。

核の周りを電子が回っているんです。

原子の種類によっては核の周りを回る電子の数がもっと多くなり、同軸円上で別の軌道をくるくると回ることになります。

これらの軌道のことをエネルギー準位と呼びます。

また、エネルギー準位は電子の取ることのできるエネルギーのことでもあります。

簡単に言えば、K殻・L殻・M殻・N殻・O殻・P殻などの電子殻は、それぞれが一定のエネルギー準位を示す軌道のことを指しているのです。

電子は、物質の種類により決まったエネルギー準位にしか存在できません。

Aという決まったエネルギー準位の外側にBという決まったエネルギー準位があったとしたら、AとBの間のエネルギー準位は存在しないんです。

Aの次はBしかないのです。

例えるなら、マンションの1Fと2Fに住むことはできるけど、間の1.5F(?)に住むことはできないというイメージです。

あらかじめ決められたスペースにしか存在できないんですよ。

原子核を基準として、ある高さ(位置エネルギー)でしか電子は存在できないと思っておけば良いと思います。

ちなみに、Aという決まったエネルギー準位からBという決まったエネルギー準位に移動すること自体は可能です。

AとBの差分のエネルギーを供給してあげる必要がありますけどね。

3.共有結合とエネルギーバンドの関係

原子間で価電子を共有することで原子が結合する現象のことを共有結合と呼びます。

この共有結合によって形成される電子のエネルギー準位のことをエネルギーバンドと呼びます。

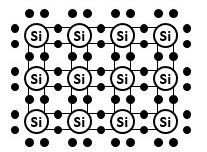

共有結合はよくシリコン結晶を例に挙げて説明されます。

シリコン(Si)は原子番号が14、つまり電子も14個存在します。

電子殻はエネルギーの低い順に埋まっていくものなので、電子が14個ある場合、電子殻に対する電子の個数は以下のような関係になります。

K殻:2個、L殻:8個、M殻:4個

その為、シリコン原子の価電子は4個となります。

最外殻電子が0個の時が一番安定している状態なので、M殻に電子が4個ある状態というのは不安定です。

要するに、この4個の価電子は移動しやすいのです。

なので、シリコン原子同士で電子を共有し合い、結合するわけです。

これが共有結合でしたね。

この平面モデルを見ると、原子と電子が綺麗に並んでいると思いませんか?

実際にそうで、こうして共有結合をする際、それぞれの原子のエネルギー準位は微小に変化し、共有結合した原子同士のエネルギー準位が重なります。

その結果、エネルギー準位が連続的に分布してバンド状・帯状になったような状態になります。

これがエネルギーバンドに当たるわけです。

要するに、近しいエネルギー準位を一纏めにしてグループ扱いしたものがエネルギーバンドというわけです。

ただ単にバンドと呼んでいることもあります。

エネルギーバンドは、エネルギーが低く大量の電子が存在する価電子帯、エネルギー準位が存在しない禁制帯、エネルギーが高く電子がほぼ存在しない伝導帯の3つの領域に分かれます。

価電子帯・禁制帯・伝導帯について各々補足説明をしていきます。

3-1.価電子帯とは?

価電子帯とは、エネルギーが低くて大量の電子が存在するエネルギーバンドのことです。

要するに、電子が密になっている状態です。

電子が埋まった電子殻ということです。

電子があまりにも密になっているので、電子が動くことが出来ない、つまり電気伝導性が低いのが特徴です。

満員電車内の人が移動できなくなるのと原理は一緒ですね。

物質のエネルギーは低い状態の方が安定するので、電子はエネルギーの低い領域から満たされていきます。

その結果、価電子帯が出来ているわけです。

3-2.禁制帯とは?バンドキャップとは?

禁制帯とは、エネルギー準位が存在しないエネルギーバンドのことです。

価電子帯と伝導帯というバンド間のギャップ(差)だからバンドギャップとも呼ばれます。

エネルギー準位とは電子が存在できる領域を指しているようなものなので、禁制帯とは電子が存在できない領域と捉えることができます。

要するに、K殻とL殻、L殻とM殻のような電子殻同士の隙間が禁制帯というイメージになります。

禁制帯にはエネルギー準位が存在しないので、禁制帯を超えられるだけの何らかの影響を与えられなければ電子は移動できません。

この禁制帯を超えるために必要なエネルギーのことをエネルギーギャップ(Eg)と呼びます。

禁制帯の厚さ=エネルギーギャップという認識で問題無いです。

禁制帯は垂直な段差をイメージすると良いと思います。

今いる場所(価電子帯)は人(電子)がごった返して混んでいるから、段差を登れるだけのエネルギーがあるのなら簡単に段差の上(伝導帯)に移動できるのです。

段差の高さ(エネルギーギャップ)が高ければ高いほど段差を登るためのエネルギーは必要ですし、高すぎると登ることはできません。

また、段差の途中に留まることもできません。

これが禁制帯の特徴です。

3-3.伝導帯とは?

伝導帯とは、エネルギーが高くて電子がほぼ存在しないエネルギーバンドのことです。

要するに、電子が疎になっている状態です。

電子が無くてスカスカな状態の電子殻ということです。

その為、伝導帯に存在する電子は自由に動ける、つまり伝導帯という名称通りに電気伝導性が高いのが特徴です。

空いている電車内は自由に人が移動できるようになるのと原理は一緒ですね。

4.金属・半導体・絶縁体のエネルギーバンド

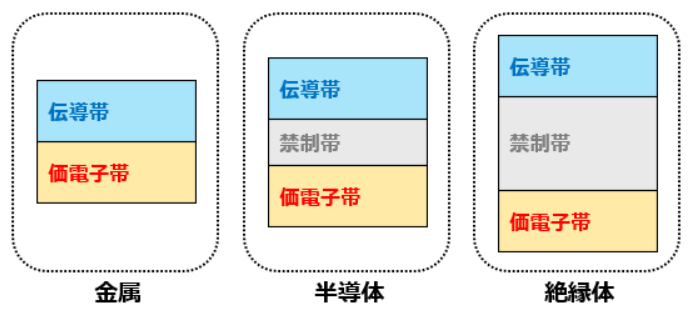

物質は電流の流れやすさによって導体・半導体・絶縁体の何れかに分類されます。

この金属・半導体・絶縁体のエネルギーバンドは以下のようになります。

価電子帯と伝導帯の間に禁制帯が存在するものがいわゆる半導体・絶縁体です。

金属には禁制帯が存在しない、もしくは伝導帯に最初から電子が存在します。

この辺りが電流の流しやすさ(電子の動きやすさ)に関わってきます。

禁制帯は電子が存在できない領域です。

電子の流れ=電流なので、禁制帯があると通常は電流が流れないんですよ。

なので、禁制帯が存在しない(もしくは伝導帯に電子が存在する)導体は、電子の移動が自由で電流が流れやすいです。

半導体は伝導帯に電子が無く、禁制帯が存在するので、通常は電流が流れません。

しかし、半導体内にドナーやアクセプタという不純物を加えたり、熱や光といったエネルギーを加えることにより、価電子帯の電子が禁制帯を飛び越えて伝導帯に移動することがあります。

この場合に限り、電流が流れます。

絶縁体は半導体よりも更に禁制帯が広がってエネルギーギャップが大きくなっているので、一般的に電流は流れないと言われています。

ただ、エネルギーギャップを上回るエネルギーを与えた場合はその限りでは無いですけどね。

ちなみに、伝導帯から価電子帯に電子が移動するには、逆にエネルギーギャップ分のエネルギーを放出する必要があります。

以上、「エネルギーバンド(価電子帯と禁制帯と伝導帯の関係)」についての説明でした。