今回は、「IC」についての説明です。

1.初めに

ブラウン管テレビが液晶テレビに、携帯電話がスマートフォンに。

時代が進むにつれて何でもかんでも小型化が進んでいますよね。

プリント基板という決められたスペースに各部品配置していくわけですから、小型化は永遠のテーマなのです。

小さければ小さいほどスペースに余裕ができて色んな機能を盛り込めますからね。

そんな小型化を大きく推進させた立役者がICです。

今回は、ICとはそもそも何なのかという基本から順番に説明していこうと思います。

2.ICとは?

ICとは、英語で[Integrated Circuit]と書きます。

意味は[集積回路]です。

[Integrated]は[統合]、[Circuit]は[回路]なので、何かを統合した回路とも言えますね。

その何かとは電子部品(電子の流れを制御する部品)のことです。

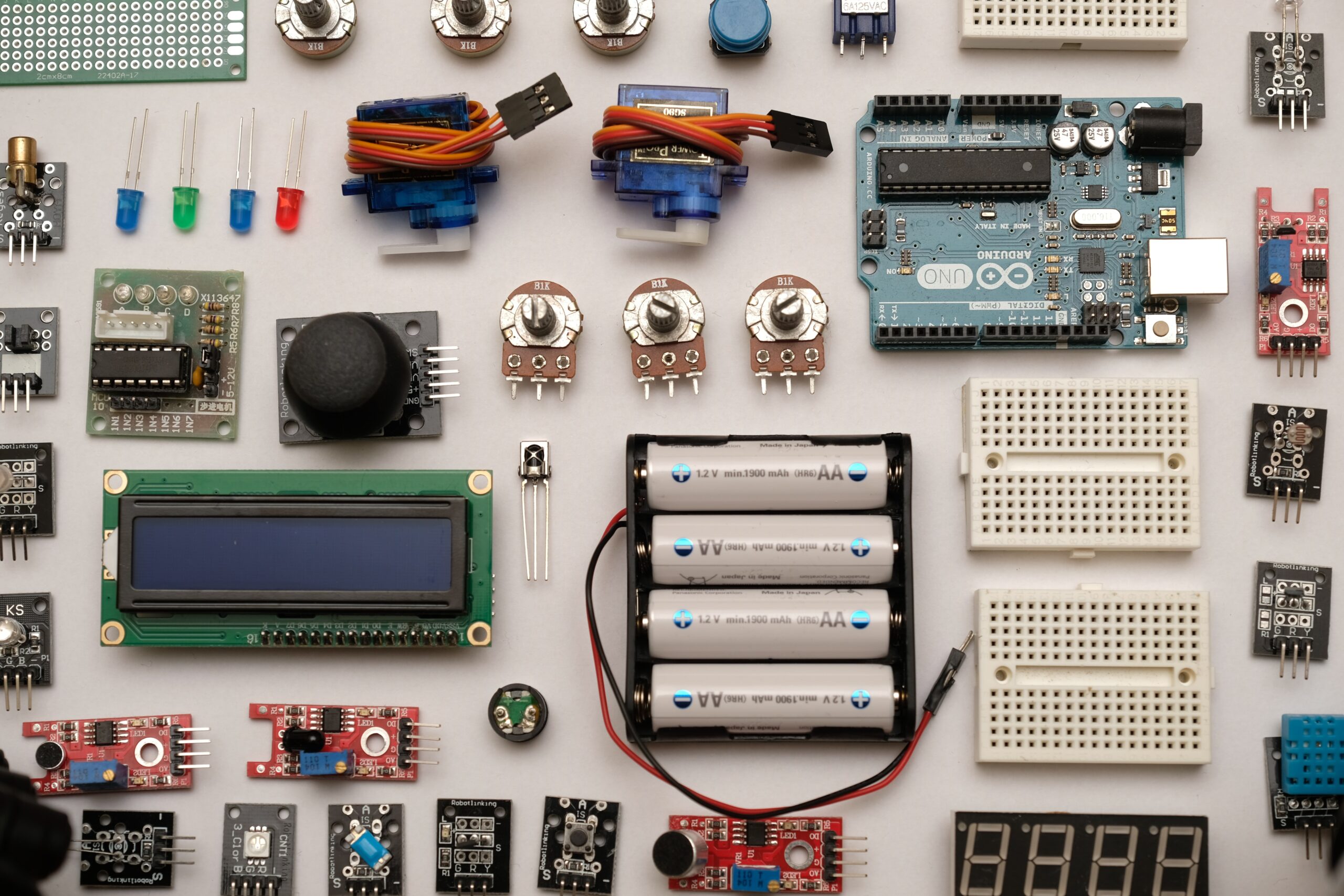

電子部品とは以下のようなものを指します。

- 抵抗

- コンデンサ

- ダイオード

- トランジスタ

これらの電子部品を一つにまとめて超小型化したものがICです。

身の回りにある電子機器(PCやスマートフォンなど)を分解すると、色んな部品が載っている緑色の板が入っています。

この緑色の板のことプリント基板と呼びます。

ここに色んな回路を組んでいるんです。

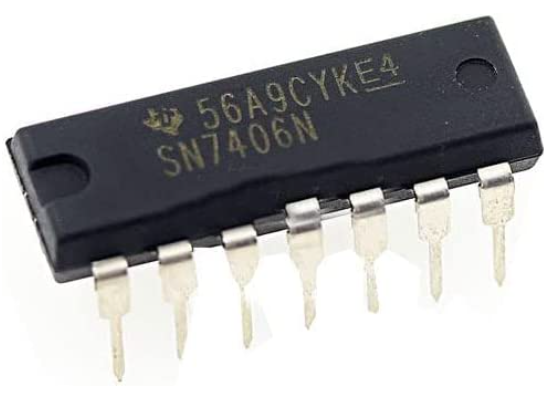

この基板を眺めてると、以下のような黒くて足がいっぱい生えた変な部品があります。

これらがICです。

黒い部分は樹脂製で、中にダイと呼ばれる半導体のチップが入っています。

なぜICが存在するのかと言うと、単純に便利だからです。

回路を組んで特定の動作をさせたいと考えた場合、多少の違いはあれど基本的な回路構成は同じになります。

そんな回路を毎回毎回一から設計するのは時間の無駄だと思いませんか?

コピーできるところはコピーした方が絶対楽ですよね。

そんな悩みを解決してくれるのがICです。

特定の動作をする回路を小さくまとめて樹脂パッケージに内蔵して売られているので、使用用途に適したICを選んで使うことで設計が容易になるのです。

コスト削減・設計時間短縮にもなりますし。

カレーに例えると、『スパイスを一から配合してカレーを作るより(電子部品を一から選定して回路を組むより)、カレー粉を使ってカレーを作る(ICを使って回路を組む)方が早いし汎用性がある』という話です。

時間も金もかけてこだわりたいなら一から作ればいいですが、大半の人は後者を選びますよね。

3.ICの開発が進むようになった経緯

電子回路の小型化(ついでに高耐久化)は古くからのテーマなので、半導体を使用したトランジスタや合成樹脂を使用したプリント基板など様々なモノの開発が行われていました。

ですが、回路・抵抗・コンデンサなどの一部の電子回路構成要素は小型化が進まず、従来の形のままでした。

なので、ある時期からは自ずと電子部品をいかに効率的に配置するかという観点で小型化を進めるようになっていました。

そんな中、TI社のJ・キルビーという方がこんな発想をしました。

『トランジスタをゲルマニウム半導体で作るなら、抵抗やコンデンサもゲルマニウム半導体で作り込んでしまおう』と。

『パンが無いならケーキを食べればいいじゃない』みたいなぶっ飛んだ発想ですね。

こうして、様々な電子部品を半導体で作り込むことにより、回路をより小さく凝縮することに成功したわけです。

これを足掛けに急速な技術発展を遂げて今に到ります。

4.ICの構造と製造工程

先程述べたように、何でもかんでも半導体で作り込んでしまおうという発想から生まれたのがICなので、基本は半導体でできています。

厳密には、ほぼシリコン結晶です。

最初はゲルマニウムだったのですが、シリコンに移り変わっているのです。

ICの構造は結構単純です。

ウェハという半導体円盤から作られたダイと呼ばれる半導体チップが樹脂でできた入れ物・パッケージの中に入っています。

これだけです。

これだけの中に結構な工程や技術が凝縮されているんですよ。

ICの製造工程に関しては以下の外部リンク先にわかりやすい図付きで用意されているので、ここではポイントだけ説明していきます。

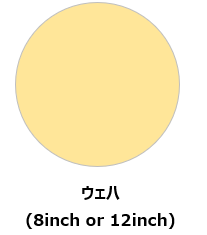

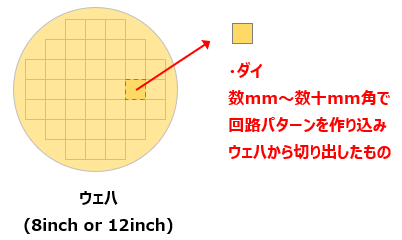

ウェハは直径8inch(約20cm)もしくは12inch(約30cm)の円形をしていることが多いです。

このウェハ上に、数ミリ~十数ミリ角程度の範囲で回路パターンを作り込みます。

ウェハ全体を埋めつくすようにビッシリとです。

この回路パターンを作り込んだ一角を1個1個のチップとして切り出したものをダイと呼びます。

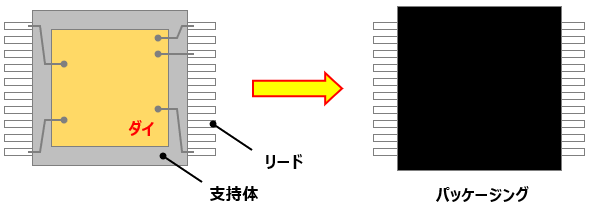

このダイを配線用のリードを用意した支持体(基盤に当たる部分)にダイボンダという装置を使用して接着します。

後はワイヤボンダという装置を使用してダイとリードをワイヤで接続し、それを樹脂でできた入れ物・パッケージの中に入れることで半導体チップ、所謂ICが出来上がります。

言葉にすると簡単ですが、マイクロとかナノの世界で行っているので難易度は相当なものなんですよ。

ウェハ[wafer]とは、半導体材料の結晶で生成した円盤状の薄い板のことです。

語源はお菓子のウェハースです。

カナ表記の場合、ウエハ・ウェハー・ウエーハという具合に微妙に異なる表記をされていて、どの呼び方が正しいのかは謎です。

『これが正しい!』という決まりは無いようです。

ウェハの半導体材料として使用しているのはほぼシリコンなので、シリコンウェハと呼ぶこともあります。

ウェハは高純度(99.999999999%レベル)の半導体結晶で生成した円柱状のインゴット(金属の塊)を0.5~1.0mm程度の厚さに薄くスライスしてできた円盤で、直径8inch(約20cm)もしくは12inch(約30cm)になっていることが多いです。

1つのウェハからいくつものICを作れるわけなので、単純に考えてウェハの直径は大きければ大きいほど生産効率が上がります。

ですが、技術的な問題で直径12inch(約30cm)以上のウェハは普及していません。

未来ではもっと大きいウェハが普通になっているかもしれませんけどね。

ちなみに、ウェハを円盤状にするのにはしっかりと理由があります。

最初から直方体のインゴットを作った方が効率が良いのは自明の理ですが、そうしないのには理由があるのです。

結論から述べると、半導体結晶で直方体のインゴットを作れないのです。

詳しく説明しようとするとどんどん脱線していくので、なるべく簡潔にまとめてみました。

ウェハは、単結晶という結晶軸の方向が変わらない(原子配列の向きが全く同じ)結晶でなければいけません。

結晶軸の方向がバラバラな結晶を多結晶と呼ぶのですが、単結晶の方が材料の持つ特性を発揮します。

もちろん電気的な特性も単結晶の方が顕著に現れるので、ウェハの場合は単結晶でなくてはならないのです。

なのですが、融けたシリコンを四角い容器に入れて結晶を作ろうとすると、容器の縁から熱が逃げて好き勝手に結晶化してしまうので、単結晶は生成できません。

そこで、あらかじめ生成していた小さな単結晶を融けたシリコンに触れさせて少しずつ結晶を成長させて結晶軸を揃えていく方法(チョクラルスキー法という)でインゴットを生成していくのですが、うまく結晶を成長させていくためには均一に回転させる必要があります。

モン○ンで肉を焼くときに一定速度で回すのと道理は同じです。

焼き加減(結晶の成長度合い)を一定にしたいから回転させるのです。

そうすると、必然的に円柱状のインゴットが出来上がるわけです。

[die]をそのまま訳すと[死ぬ]という不謹慎な意味になってしまいますが、ダイの語源はdice[サイコロ]です。

確かに賽の目状に切り分けますからね。

ボンディング[bonding]とは、[結合・接着・接合]という意味です。

ダイボンダは、ダイのピックアップから支持体への位置決め・固着までの工程を担います。

接着には銀ペーストの専用の接着剤を用います。

結構やり方は原始的ですが、ダイは非常に小さいので少しのズレも許容できない非常に重要な工程だったりします。

同様に、ワイヤボンダはワイヤ[wire]をボンディングしている装置というだけです。

5.ICの種類

ICは、アナログ信号処理を行うアナログICとデジタル信号処理を行うデジタルICに二分されます。

アナログICはセンサや増幅器などが当て嵌まります。

デジタルICは更に信号処理用のロジックICと記録用のメモリICに分類されます。

ロジックICはその名の通り論理回路関連のICで、MPU・GPU・PLD・DSPなどが挙げられます。

メモリICも名前通り記録関連のICで、メインメモリ・ROM・RAMなどが挙げられます。

用語としての簡単な意味や電気電子分野に少し踏み込んだ説明も気になったら青字下線をクリックしてそれぞれ確認してみてください。

以上、「IC」についての説明でした。