今回は、「コンデンサの特性(DCバイアス特性)」についての説明です。

1.DCバイアス特性とは?

DCバイアス特性とは、コンデンサに直流電圧を印加した際に静電容量値が変化してしまう現象のことです。

“変化”と言っていますが、基本的に減少します。

普通、コンデンサには“○○μF”という具合に静電容量が設けられています。

その値を使用用途に向いているかどうかの判断材料の一つにするわけですが、この値が印加する電圧により想定より低くなってしまうのです。

その為、使用するコンデンサのDCバイアス特性がどんなグラフを描くのかは、設計時に考慮する必要がある大切な項目になります。

2.DCバイアス特性が良いコンデンサと悪いコンデンサ

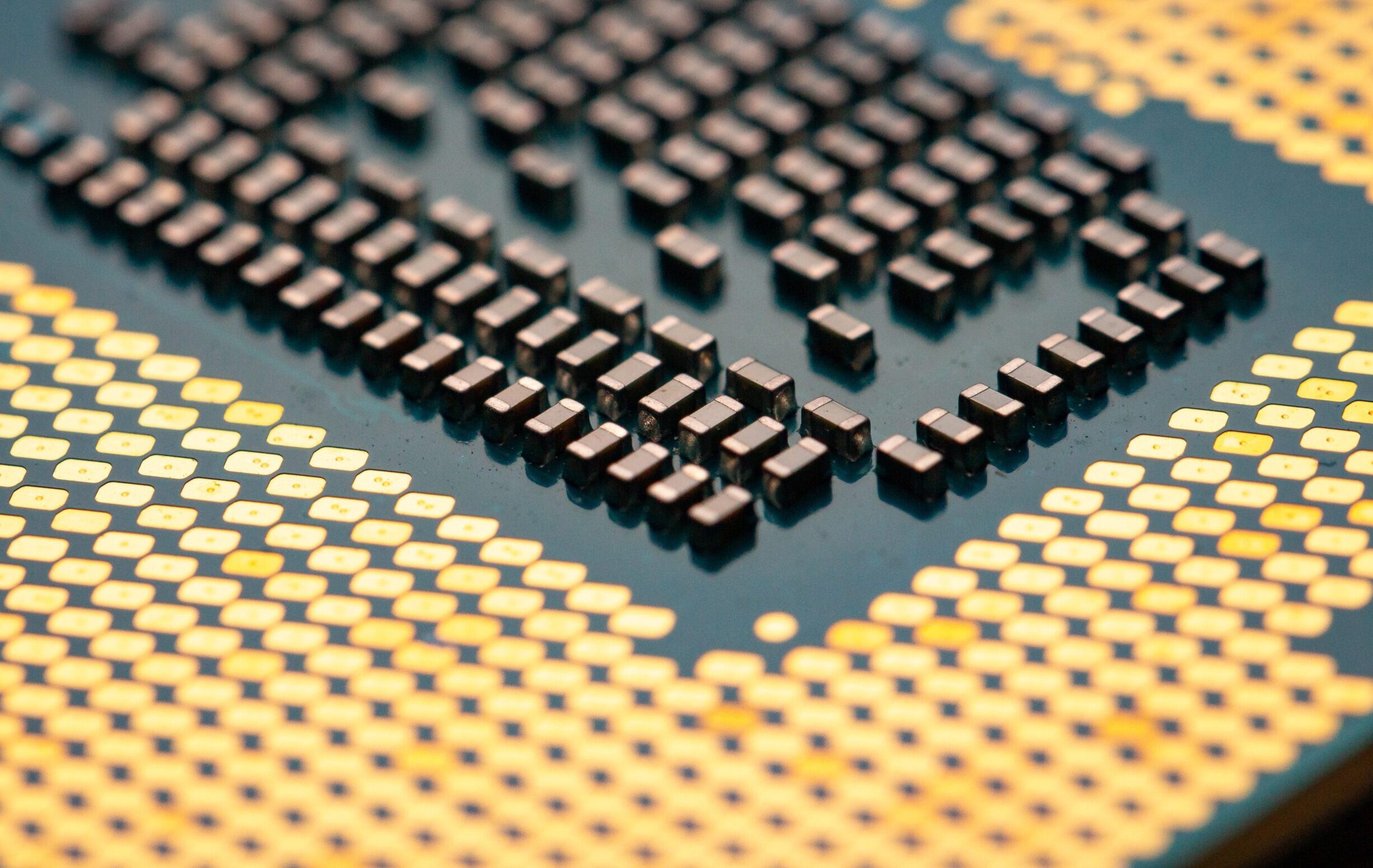

DCバイアス特性は、以下のような特徴を持つコンデンサで変化率が顕著になっていきます。

- 小型。

- 誘電体の誘電率が高い。

その為、高誘電率でコンパクトなClass2のセラミックコンデンサのDCバイアス特性は特に変化が激しく、選定時により注意が必要になります。

『Class2って何?』と思った方はコンデンサの特性①と②から先に目を通して下さい。

では、なるべくClass2のセラミックコンデンサを使わなければ良いと思うかもしれませんが、そうもいきません。

Class2のセラミックコンデンサの利点は、小型且つ静電容量が大きい(誘電率が高い)ことです。

DCバイアス特性が悪くなる要因がそのままメリットになっているんです。

あちらを立てればこちらが立たずというヤツですね。

結局のところ、昨今の電子機器は小型化が重視されているので、Class2のセラミックコンデンサは寧ろ積極的に使っていきたいんですよね。

なので、なおさらDCバイアス特性については気にする必要があるのです。

逆に、Class1のセラミックコンデンサはDCバイアス特性や温度特性が良好な代わりに静電容量が小さくなってしまうので嵩張ります。

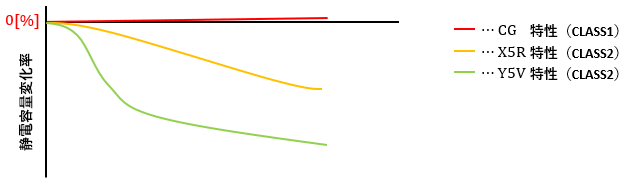

また、Class1とClass2の中にも「セラミックコンデンサの温度特性を表す記号」の説明で出てきたような種類が多々あり、その種類によりDCバイアス特性の描くグラフの形状はまた異なります。

なので、覚えるのはあまり現実的では無いわけですが、Class1とClass2ではDCバイアス特性に図1程度には差が出てもおかしくないという点は理解しておきましょう。

Class1はほぼほぼ変化していませんが、Class2はガッツリ変化してしまうのが見て取れるかと思います。

以上、「コンデンサの特性(DCバイアス特性)」についての説明でした。