今回は、「メモリの大分類」についての説明です。

1.初めに

コンピュータには、データやプログラムを保存・記憶しておくための装置が必要です。

このような装置を、意味そのままに記憶装置と呼びます。

ただ、日常生活において記憶装置という呼び方はほとんどしません。

大体メモリと呼ばれているはずです。

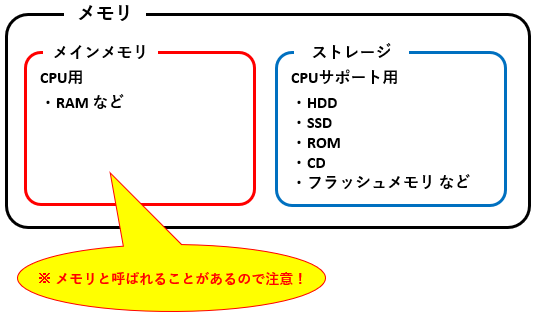

このメモリに分類されるものは全て記憶装置のことを指しているのですが、メモリには非常に多くの種類が存在します。

代表的なメモリとその大まかな関係は、以下の記事にまとめてあります。

結構な種類がありますが、メモリ自体はメインメモリかストレージに二分されます。

今回は、メモリの大分類に当たるメインメモリとストレージの違いについてまとめていきます。

2.メインメモリとは?主記憶装置とは?

メインメモリとは、CPU(コンピュータの頭脳)のための記憶装置のことです。

主記憶装置とも呼ばれます。

コンピュータの頭脳に当たる部分の記憶装置だから“主”と付くわけですね。

単に「メモリ」といった場合は「メインメモリ」を指していることが多いです。

ややこしいですね。

また、メインメモリのことをRAMとも呼びます。

厳密には、メインメモリとしてRAMを使用することがあるからメインメモリのことをRAMと呼んでいる感じです。

本当にややこしいです。

3.ストレージとは?

ストレージとは、コンピュータのデータやプログラムを保存することができる記憶装置のことです。

要するに、コンピュータに画像・音楽・動画・メールなどを保存してある領域のことです。

外部記憶装置・補助記憶装置・二次記憶装置など、呼び方は多々あります。

ストレージの種類としては、CD・HDD(ハードディスク)・SSD・ROM・フラッシュメモリなどが挙げられます。

また、ストレージはその接続方法により、NASとDASという分類をされます。

NASとは?

[Network-Attached Storage]の略称。

直訳で[ネットワーク接続ストレージ]になる。

その名の通り、コンピュータからネットワークを通じて繋がっているストレージのことです。

会社でよく共有フォルダというものを使用しませんか?

自分の使用しているパソコンだけでなく、他の人のパソコンからもアクセス可能で、皆で共有できるフォルダです。

この共有フォルダがNASです。

パソコンをLANケーブルや無線接続でルータに繋ぐと、そのルータに繋がっているNASにアクセスできるという仕組みになっています。

NASはデータ保存用のハードディスクとデータ処理を行う用のソフトウェアから構成されていて、ソフトウェアはNASのハードウェアに組み込まれています。

ここで言うソフトウェアとは、LANのインターフェースや簡易的なOSといったシンプルなものしか含まれていません。

ネットワークにストレージが繋がっているだけだとそこからデータの書き込み/読み込みをすることができないので、その最低限の動作をするためのソフトウェアだけが組み込まれているのです。

DASとは?

[Direct-Attached Storage]の略称。

直訳で[直接接続ストレージ]になる。

その名の通り、コンピュータに直接繋がったストレージのことです。

NASはネットワークを経由して繋がっていましたが、DASは直接物理的に繋ぐのです。

なので、ケーブル経由で直接繋ぐCDドライブ・DVDドライブ・外付けハードディスクなんかがDASに当たります。

また、直接繋がっているという表現は、コンピュータに組み込まれているストレージにも当てはまります。

つまり、コンピュータに内蔵されているローカルディスクなんかも分類としてはDASになります。

4.メインメモリとストレージの関係

CPUはコンピュータの頭脳です。

頭脳に求められているのは高速動作です。

指示を出したら迅速に対応してもらいたいですからね。

なので、データを読み込むスピードも速くして欲しいのです。

ですが、CPUの演算スピードは凄まじいものなので、下手なメモリだとその動きについていけません。

その為、メインメモリは応答スピードを重視しています。

何事にも言えるのですが、何かを伸ばそうとすると何かを犠牲にする必要があります。

では、メインメモリは何を犠牲にしたのでしょうか?

答えは記憶力です。

データを多く保持している状態というのは、荷物を多く抱えた状態だとイメージしてください。

その状態だと、動きが鈍りそうでしょう?

その為、メインメモリは余分なデータ(荷物)は捨てて、身軽になっている必要があるのです。

ただ、記憶力が心許ないのでそこを補う必要があります。

その役割をHDDなどのストレージに頼んでいるんです。

ストレージに保存されたデータは、必要に応じてメインメモリが呼び出して使用します。

仕事で例えると、自分の手はなるべく空けるようにしてすぐ動けるようにするために部下に仕事をぶん投げている上司がメインメモリで、上司に都合の良い時に使われる部下がストレージです。

お前この案件のデータ手元に置いといて。

指示出したらすぐよこせな。

はい…。

この関係をそのままイメージして欲しいのですが、上司が忙しくなったら部下はどうなりますか?

指示が無ければ動きようがないですし、指示通り動いたとしても上司が忙しくて対応してくれないかもしれないですよね?

『PCの動作が遅くなったらメモリを軽くしろ』とよく言われる理由がこれです。

『上司(メインメモリ)が忙しくなって仕事が回らなくなってるから上司の仕事を減らして』と言っているんですね。

この前の案件のデータ持ってきましたー(・∀・)ニヤニヤ

この前の案件のデータ持ってきましたぁ(・∀・)ニヤニヤ

知るか!今忙しいんだよ!!

これがメインメモリとストレージの関係です。

先程、メインメモリは記憶力を犠牲にしていると述べましたよね?

ここにちょっと補足が必要です。

具体的に言うと、メインメモリは電源を落とした際にデータを保持できません。

ストレージは保持できます。

前者を揮発性、後者を不揮発性と呼びます。

その為、メインメモリは記憶力を全部犠牲にしています。

起きている間は忘れないんですけど、寝たら次の日にはきれいさっぱり忘れてるんです。

羨ましいですね。

だから、メインメモリはコンピュータの電源を入れ直す度に必要なデータを他のメモリから受け取ってるのです。

ストレージは重要性はそんな高くないけど保持していたいデータの置き場、メインメモリはCPUの演算に使うから電源を切った際に消えても問題無い一時的なデータの置き場とイメージしましょう。

ちなみに、メインメモリは半導体でできていて、電気的にデータの書き込みが可能です。

これが高速動作の秘訣ではあるのですが、設計担当でも無い限り特に覚えておく必要はないです。

5.まとめ

メインメモリは、CPUとやり取りするために応答速度を重視した揮発性の記憶装置です。

電源を切るとデータは消えます。

それに対してストレージは、コンピュータのデータやプログラムを保存することができる不揮発性の記憶装置です。

電源を切ってもデータは消えません。

以上、「メモリの大分類」についての説明でした。