今回は、「ドレイン接地回路の入力信号波形に対する出力信号波形の求め方」についての説明です。

1.初めに

FETには、トランジスタ同様に信号を増幅する機能と回路をON/OFFするスイッチング機能があります。

スイッチング機能は置いといて、まずはFETを用いて信号を増幅する回路を例に挙げ、実際に信号がどのように増幅されるかを見ていこうと思います。

増幅機能とは言っても、接地方式によって特徴が変化します。

この辺りはトランジスタにエミッタ接地回路・コレクタ接地回路・ベース接地回路が存在するのと同じです。

FETにもソース接地回路・ドレイン接地回路・ゲート接地回路が存在します。

今回はドレイン接地回路について解説していきます。

ちなみに、使用するFETは、よく使われているエンハンスメント型のMOSFETとしています。

2.ドレイン接地の特徴

ドレイン接地回路は、ドレイン共通回路とも呼ばれます。

また、ソース端子側が出力に当たり、その出力が入力電圧に追従することから、ソースフォロワ回路とも呼ばれます。

コレクタ接地回路がエミッタフォロワ回路と呼ばれるのと同じネーミングですね。

基本的な特徴は以下の通りです。

トランジスタのコレクタ接地回路と同じような特徴になっています。

また、FETは電圧制御でゲート端子に電流は流れないので、電流増幅率の記述は無くなっています。

3.ドレイン接地回路を利用した増幅回路

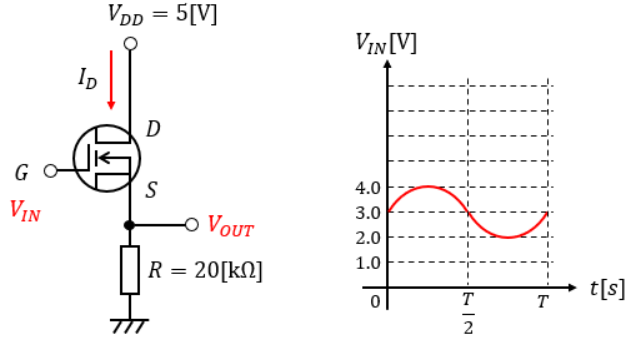

図1のようなドレイン接地回路があり、交流信号VINが入力されています。

この回路は、ゲート電圧VGS=1[V]の時にドレイン電流ID=100[μA]になったとします。

また、順方向伝達アドミタンス|Yfs|=100[μS]とします。

この時の出力波形VOUTを図示してみましょう。

ゲート端子電圧がVIN、ゲートーソース間電圧がVGS、ソース端子電圧がVOUTという関係になっているので、これらの関係式はVIN-VGS=VOUTになります。

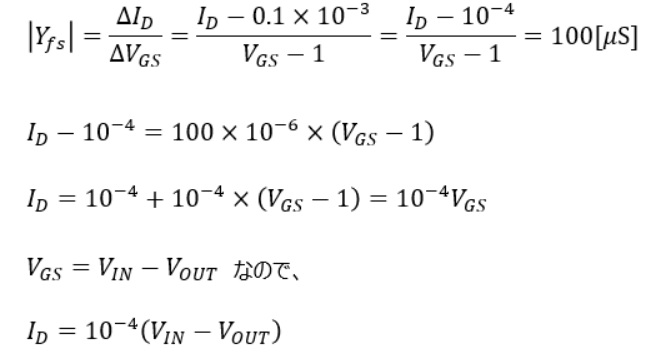

この関係を念頭に置いて、VGS=1[V]、ID=100[μA]を基準とした時の|Yfs|の関係を見ていくと、以下のようになります。

IDはそのままソース端子側に流れ、抵抗Rに流れます。

なので、抵抗Rの端子電圧がVOUTに等しくなります。

ID=VOUT/R

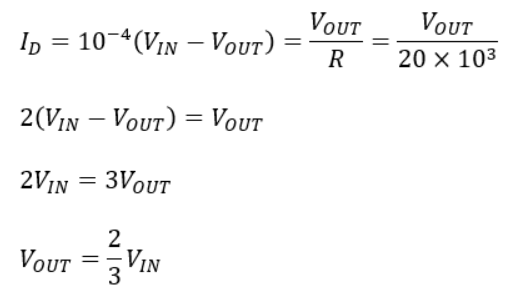

この関係式を先程の式に代入すると、以下のようになります。

後は、各点をプロットしていくことで出力波形は導き出せますし、入力信号波形を瞬時値表示して求めることも可能です。

せっかくなので後者で求めてみますね。

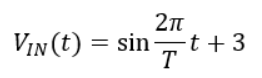

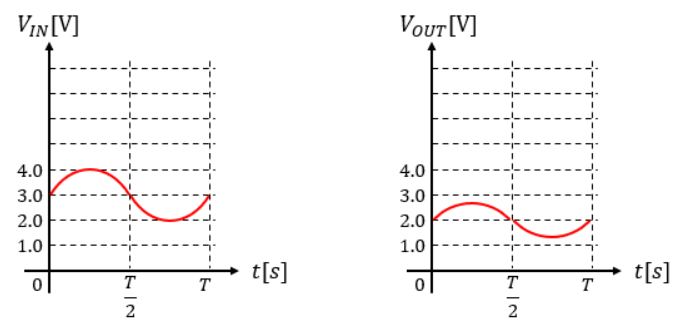

VINを瞬時値表示にすると、振幅1[V]、周期T[s]なので、以下のようになります。

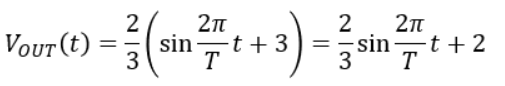

この式を先程のVOUTの式に代入します。

これが得られる出力波形です。

振幅が1倍以下になって位相はそのままになりましたね。

以上、「ドレイン接地回路の入力信号波形に対する出力信号波形の求め方」についての説明でした。