今回は、「プリント基板の検査方法」についての説明です。

1.初めに

製品を製造する際、部品不良や部品の実装不良があったら困りますよね?

もしその製品が市場に出回ってしまったら、お客様に不良品を売りつけることになるので、クレームを入れられても文句を言えません。

なので、どんな製品も製造したら検査を行うものです。

外観検査を行ったり、回路の機能を確認したりという具合にです。

プリント基板についても当然検査が実施されていて、代表的な検査方法としてICTとFCTというものがあります。

今回は、ICTとFCTという検査方法がどんなものなのか、ICTとFCTでは何が違うのかを説明していこうと思います。

2.ICTとは?インサーキットテスタとは?

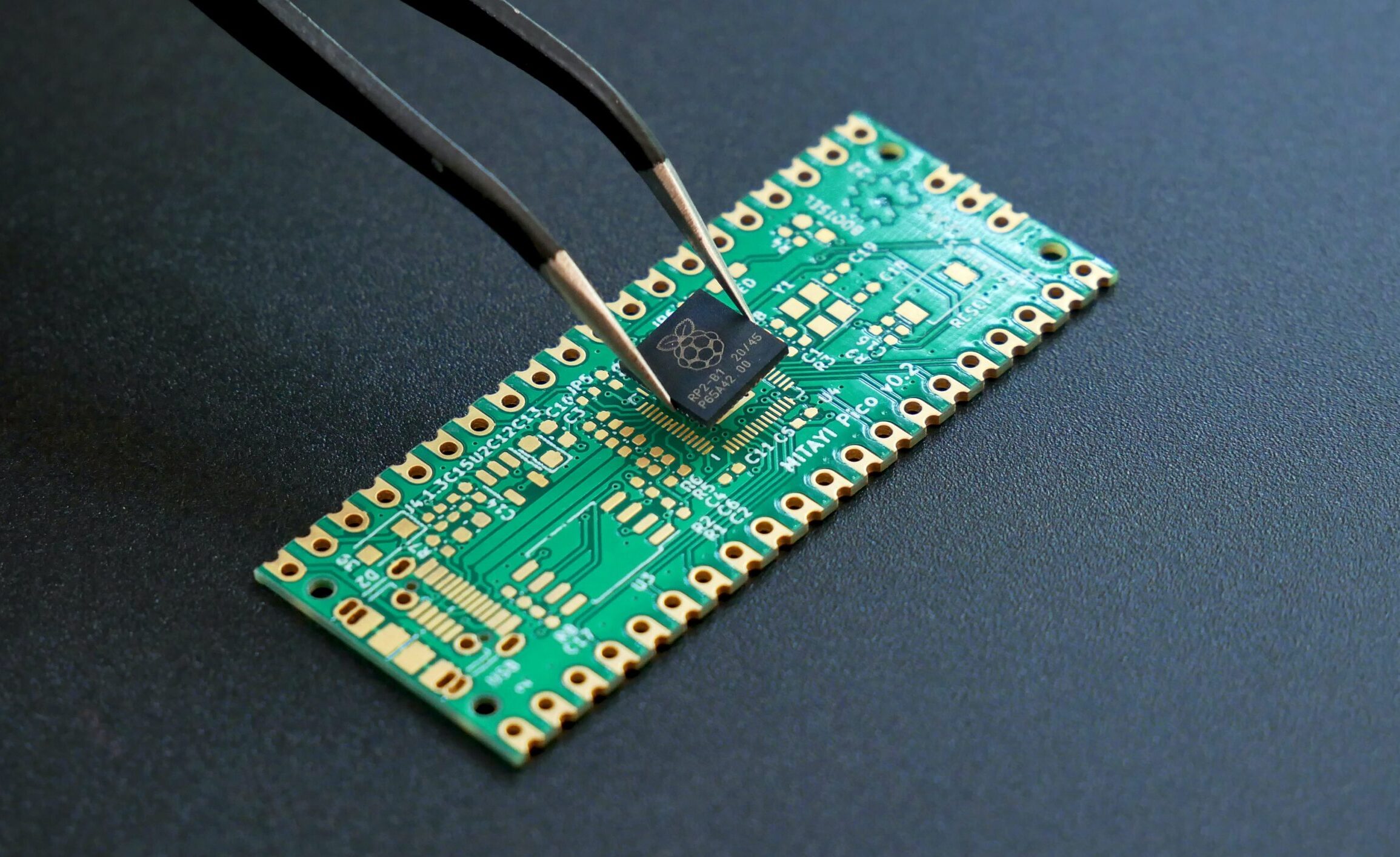

ICT[In-Circuit Test/In-Circuit Tester]とは、電子部品が実装された状態のプリント基板を対象に部品の端子部にプローブピンを接触させて、テスト用の微小な信号を印加して反応を見る検査方式・検査装置のことです。

要するに、個々の部品や部分的な回路単位で検査を行うことを目的としています。

そのままインサーキットテスタと呼ばれることもありますが、大概ICTと略して呼んでいます。

検査対象であるプリント基板に電源を印加せずに検査を行うことができるのがポイントです。

ICTによって検査できる内容で代表的なものは以下の通りです。

定数の異なる部品が実装されていたり、部品不良で正常な定数になっていないか検査することが可能です。

もし回路が短絡した状態でプリント基板に電源を印加してしまった場合、大電流が流れて部品が壊れ、プリント基板が使い物にならなくなってしまう可能性があります。

その点ICTは小さな電流を流して検査を行うので、仮に短絡していたとしても故障に繋がる心配はありません。

仮に3.3Vで動作するICがあったとしたら、プローブピン越しに3.3Vを印加してあげればそのICは動作します。

後は入力端子に信号を入れて設定通りの出力が返ってくるかを確かめれば、そのICが正常に動作しているかどうかは確認できるわけです。

ただ、場合によっては小さすぎてプローブでは触れない部品や、そもそもプローブで接触する箇所が存在しない部品が存在します。

なので、その場合はTP(テストポイント)を用意してそこにプローブピンを接触させて検査を行う必要があります。

その為、小型化が進んできた現代においては中々ICT検査一本では賄えない状況となっています。

ICTは、プローブピンの使い方により固定方式とフライングプローブ方式に二分されます。

呼び方はプレス方式・治具方式・テスト治具方式と色々あるようです。

なので、ここでは意味がわかりやすいように固定方式としています。

固定方式は、被検査対象のプリント基板専用の検査治具を製作する方式です。

検査に必要なポイントに全てプローブピンを配置し、プリント基板をセットした後にプローブピンでプレスします。

なので、プローブピンの位置は固定です。

だから固定方式なのです。

プローブピンはバネ構造になっているので、押し付けてもプローブピンが壊れる心配はありません。

(※ ただし、バネは劣化していく)

ただ、片側からのみ圧力を加えているとプリント基板が割れますので、プリント基板をうまく固定するための構造を考える必要があります。

検査時はリレーやスイッチで必要な部分のみ切り替えるので、検査が早いのがポイント。

反面、専用の治具を作るためのコストと時間がネックになります。

固定方式はプローブピンの位置が固定でしたが、こちらの方式はプローブがフライングします。

どういうことかというと、用意された数本のプローブピンを検査ポイントに移動させるんです。

その為、専用の治具が不要になります。

代わりに、プログラミングの知識が必要になります。

なので、全体的にコストがかからず、準備に期間を要しません。

また、プローブピンが移動するので、接触部の間隔を考慮する必要がなくなります。

固定方式だとプローブピン同士の絶縁性を保てる距離が最低限必要になりますからね。

ただ、プローブを一々移動させなければならないので、検査ポイントが多くなるほど効率が落ちていきます。

なので、比較的規模の小さい少量生産品に向いてます。

固定方式とフライングプローブ方式の違いを簡単にまとめると以下のようになります。

| 固定方式 | フライングプローブ方式 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 治具製作コスト | △ | ◎ | 専用の治具が必要or不要の差。 |

| 治具製作期間 | △ | ◎ | |

| 検査プローブの間隔 | △ | ◎ | 固定方式は隣り合うプローブピンの 距離に限度がある。 |

| 変更対応 | △ | ◎ | 治具自体を作り直すorプログラムを修正するの差。 |

| 検査速度 | ◎ | △ | プローブピンの移動にかかる時間の差。 |

ちなみに、私の以前所属していた会社では、このICT方式の検査治具のことを触針台と呼んでいました。

3.FCTとは?ファンクションテスタとは?

FCT[Function Test/Function Tester]とは、実際にプリント基板に電源を印加して動作させた状態で仕様を満たしているか確認を行う検査方式・検査装置のことです。

要するに、『実際に動かして検査してみよう』というシンプルな検査方式です。

そのままファンクションテスタと呼ばれることもありますが、大概FCTと略して呼んでいます。

やることのイメージとしては、車の検査のために実際にエンジンを始動して走らせてみて、速度メータの動きを確認したり、ブレーキの利きを確認したり、ガソリンの消費量を調べたりするようなものです。

プリント基板単位で動作確認をするのです。

実際に動かしてみるわけですので、被検査対象のプリント基板に求められる全ての仕様について隅々まで検査を行うことが可能です。

ただ、問題もあります。

ICTの説明でも出てきましたが、もし回路のどこかが短絡していた場合、電源をプリント基板に印加してしまうと大電流が流れて故障する原因になってしまうんです。

なので、被検査対象のプリント基板の回路構成によっては、いきなりFCTを実施するのはよろしくないんですね。

そこで、FCTを行う前にICTを実施して回路が短絡していないか調べるという手順を取っている場合もあります。

ICTだけ、FCTだけとは限らないんですね。

4.まとめ

ICTもFCTも、プリント基板を検査する方式もしくは検査装置を指しています。

それぞれ要約すると、ICTは端子にプローブピンを接触させてピンポイントに微小信号を流して行う検査、FCTは実際に電源を印加して動作させた状態で行う検査のことです。

種類や生産台数によって使い分けたり組み合わせていくことが大事なのです。

以上、「プリント基板の検査方法」についての説明でした。