今回は、「ARRAYRECTコマンドの使い方」について記述していきます。

1.コマンドとは?

コマンドは、特定の文字列を直接入力することで使用可能な機能のことです。

画面上部のエリア(ツールバー?メニューバー??)に存在するものもありますが、慣れると探すよりも入力した方が早くなります。

コマンドの種類は多彩な上に検索しても機械的な説明ばかりでわかりづらいものが多い為、実際に使ってみた具合を書き残しておこうという魂胆の記事となっています。

肝心のコマンドの使い方ですが、画面下に「ここにコマンドを入力」というエリアがあるので、ここに入力すれば問題ないです。

わざわざそこをクリックせずとも適当にキーボード入力しても反応してくれますけどね。

コマンドを使用する場合は、まず初めにEscapeキー(キーボード左上のescキー)を押すことを推奨します。

これを推奨する理由は、誤って図面内の何かを選択してしまっていた場合にコマンドの暴発を防ぐためです。

コマンドによっては特定のオブジェクト(線・円・テキストボックスなどのこと)を選択してからコマンドを入力という手順でも機能しますので、とりあえずescキーを押す癖を付けておくとミスが減りますよ?

また、特定のコマンドは解除しなければ連続して発動するものがあるので、終わり際にもescキーを押しましょう。

ちなみに、説明で使用している図はAutoCADではなくExcelで描いています。

理由は単純で、記事をまとめているのは自宅、つまり自宅PCにAutoCADなんて入ってないからです。

家のPCに製品版AutoCAD突っ込んでも使い道ないしさ…仕方ないね。

2.ARRAYRECTの機能

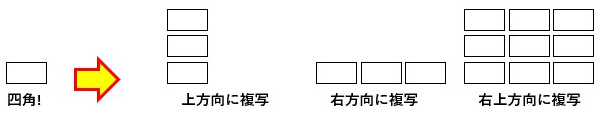

「ARRAYRECT」は、オブジェクトを矩形状に配列複写する機能です。

矩形状と言うとイメージがしづらいですが、要は長方形のことです。

複写したいオブジェクトに対して上方向か右方向に同様のオブジェクトが複写されて、遠めに見ると長方形に見えるように配置されます。

ARRAYRECTコマンドはオブジェクトに有効なので、テキストにも使用可能です。

その為、部品の概形図作成やAutoCAD上で表を作成したい場合などに応用ができます。

ちなみに、ARRAYコマンドというものも存在します。

ARRAYコマンドでは配列複写のパターンを選択する必要があり、ARRAYRECTコマンドはARRAYコマンドにて矩形状の配列複写パターンを選んだ場合と同じ動きをします。

つまり、ARRAYコマンドの手順を一つすっ飛ばしたコマンドがARRAYRECTコマンドです。

[arrays]は[配列]という意味で、[rectangle]は[矩形]という意味です。

なので、 [ARRAYRECT]で[矩形に配列する]の意になります。

3.ARRAYRECTの基本的な使い方

では、使い方の悦明をしていきます。

図1同様に四角のオブジェクトを配列複写してみます。

①「ARRAYRECT」と入力してEnterキーを押す。

最初に複写したいオブジェクトを選択します。

オブジェクトは複数選択可能です。

選択したらEnterキーを押しましょう。

コマンド全般に言えますが、大文字小文字の区別は無いので、「arrayrect」で構いません。

複製したいオブジェクトを選択してから「arrayrect」と入力してEnterキーを押しても問題ないです。

②複写配列の仕方を指定する。

①でEnterキーを押すと、等間隔でオブジェクトが矩形状に配列されます。

デフォルトでは行数が“3”、列数が“4”になっていたので、図2のように四角が綺麗に並べられます。

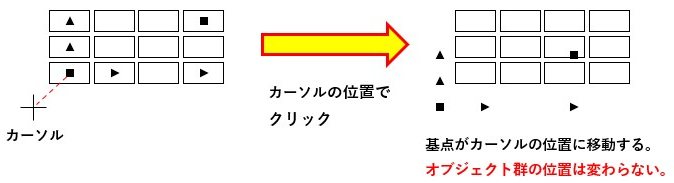

この時、最初に選択したオブジェクトは最左下に位置し、所々に三角と四角のマークが表示されます。

この三角と四角のマークはそれぞれクリックしてドラッグすることで以下のような効果を得られます。

矩形状に整列したオブジェクトの塊をまとめて移動させることができる。

オブジェクトの間隔を調整できる。

行数または列数を減らしたり増やしたりできる。

行数と列数を減らしたり増やしたりできる。

調整が完了したらEnterキーで決定するとコマンドが終了します。

ARRAYRECTコマンドで配列複写したオブジェクトは勝手にグループ化されるので、場合によってはブロック化を解除して使いましょう。

テキストを配列複写した場合、ブロック化を解除しないとテキストの編集できないですからね。

※ オプションで最初からブロック化しないように設定可能だったりする。

4.ARRAYRECTのコマンドオプションについて

コマンドを入力すると、オプション項目がしれっと表示されます。

このオプションで具体的に何をできるのかを分かる範囲で簡単にまとめてみました。

※ 大体調べて説明を読んでもわからないので、自分で使ってみての解釈を書いています。

ARRAYRECTコマンドの場合、配列複写したいオブジェクトを決定したタイミングでオプションが表示されます。

オプションの種類は自動調整(AS)・基点(B)・項目数(COU)・間隔(S)・列数(COL)・行数(R)・レベル数(L)・終了(X)です。

無駄に多いです。

それぞれ()内のキーを入力してEnterキーを押せばオプション変更が可能です。

オプションを直接クリックしても反応します。

配列複写したオブジェクトをブロック化するかどうかを指定できる。

“Y”と“N”の選択肢があり、“Y”を選ぶとブロック化、“N”を選ぶと一つ一つのオブジェクトがバラバラになります。

「ブロック化の解除は後からでも可能」、「ブロック化しておくと後から行数・列数の調整が可能」という点を考慮すると、とりあえず“Y”にしておくのが無難です。

ブロック化について詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。

配列複写するオブジェクト群の基点を変更する。

通常、複写したいオブジェクトを基点として右上方向へ配列複写されていきますので、最初は図3左のように左下のオブジェクトに基点(四角マーク)があります。

この位置を調整する機能です。

基点(B)オプションを発動するとマウスカーソルが十字形に変わるので、この状態でどこかしらクリックします。

図3左のようにオブジェクト群の左下をクリックしたとすると、図3右のように基点がそのまま左下へズレます。

あくまで基点がズレるのであってオブジェクトの位置がズレるわけではないので勘違いしないように注意してください。

オブジェクトの位置を動かしたい場合、基点の四角マークをクリックしてスライドすればOKです。

また、基点(B)オプションの中にキー点(K)というオプションがあるのですが、パスと位置合わせする機能らしいのでおそらくARRAYRECTでは使わないコマンドかと思われます。

行数及び列数を指定する。

列数を入力→Enterキー→行数を入力→Enterキーという手順で行数・列数を指定します。

項目数(COU)オプションの中にある式(E)というオプションを選ぶことで数式を入力することもできます。

試しに24/4と入力してみたところ、行数・列数が6になりました。

ちなみに、両手の指で数えきれない数にでもならない限り基本的な使い方の説明に記載したクリック→スライドの方が早いです。

行間距離及び列間距離を指定する。

X方向の距離を入力→Enterキー→Y方向の距離を入力→Enterキーという手順で行間距離・列間距離を指定します。

間隔(S)オプションの中にXY方向の間隔(U)というオプションがあり、このオプションを使うと2つのコーナーを指定するように催促されます。

ここで指定したコーナー(2点)を対角線とした長方形の横辺・縦辺がそれぞれ行間距離・列間距離になります。

例えば、横辺2・縦辺1の長方形を描けば行間距離が2・列間距離が1になるようオブジェクト群が整列します。

列数と列間距離を指定する。

列数を入力→Enterキー→X方向の距離を入力→Enterキーという手順で列数・列間距離を指定します。

項目数(COU)オプションと間隔(S)オプションの機能から列に関する機能をピックアップしてきただけのように感じますが、こちらの場合は列間距離の指定に合計(T)というオプションがあります。

名称通り列間距離の合計値を指定して各列間距離を逆算して整列させることが可能です。

例えば、4列になっていると列間は3箇所あるので、合計(T)オプションで“18”と入力すると列間距離が“6”になります。

行数と行間距離を指定する。

行数を入力→Enterキー→Y方向の距離を入力→Enterキーという手順で行数・行間距離を指定します。

項目数(COU)オプションと間隔(S)オプションの機能から行に関する機能をピックアップしてきただけのように感じますが、こちらの場合は行間距離の指定に合計(T)というオプションがあります。

名称通り行間距離の合計値を指定して各行間距離を逆算して整列させることが可能です。

例えば、3行になっていると行間は2箇所あるので、合計(T)オプションで“5”と入力すると行間距離が“2.5”になります。

複写配列を2Dと3Dどちらで行うか指定する。

“2”なら2D、“3”なら3Dになります。

私は2DCADしか使わないので詳しい説明はできません。

使うことがあったら内容を更新すると思います。

コマンドを終了します。

何もオプションを選んでいない状態でEnterキーを押すとコマンドは終了するので、意味があるオプションなのかは不明。

以上、「ARRAYRECTコマンドの使い方」についてでした。