今回は、「平行板コンデンサの静電容量」についての説明です。

1.ポイント

平行板コンデンサの静電容量

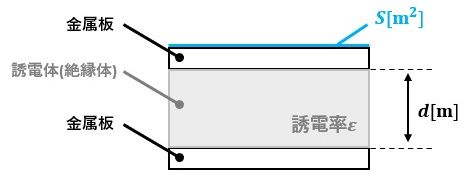

平行板コンデンサの静電容量C[F]は、誘電率ε[F/m]と導体板の面積S[m2]に比例し、導体板間の距離d[m]に反比例する。

静電容量と電荷の関係

静電容量C[F]のコンデンサに電圧V[V]を印加すると、電荷Q[C]が蓄えられる。

2.平行板コンデンサの静電容量

コンデンサには電荷を蓄えられる容量があり、これを静電容量と呼びます。

量記号はC、単位は[F]です。

コンデンサは、2枚の金属板が並んだ構造になっていて、金属板の間には誘電体(絶縁体)が挟まれています。

その為、平行板コンデンサ、平行平板コンデンサとも呼ばれています。

平行板コンデンサの静電容量C[F]は、誘電率ε[F/m]と導体板の面積S[m2]に比例し、導体板間の距離d[m]に反比例します。

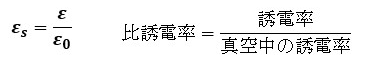

真空以外の媒質では誘電率εを用い、誘電率εが真空中の誘電率ε0の何倍かを表した比のことを比誘電率εsと呼びます。

この関係から、導体板の間に誘電体(絶縁物)を入れると、静電容量は真空中より大きくなることがわかります。

3.静電容量と電荷の関係

静電容量C[F]のコンデンサに電圧V[V]を印加すると、電荷Q[C]が蓄えられます。

4.コンデンサの静電容量の見方

コンデンサの静電容量は、製品名や本体表面から読み取れることがあります。

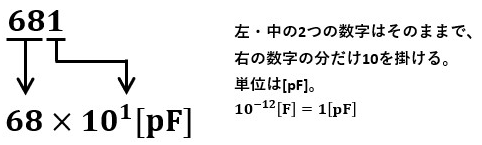

3桁の数字で構成されていて、以下のように判断します。

電解コンデンサは直接何[pF]か書いてあったり、ものによって表記方法は異なるので、直接確認してみると良いと思います。

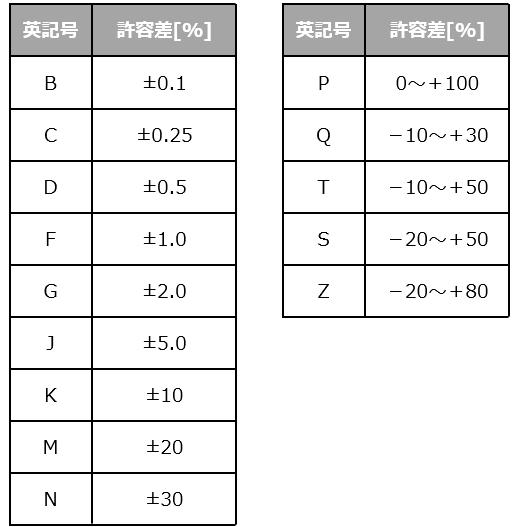

また、場合によっては静電容量の許容差まで記載されていることがあります。

許容差に関しては英記号(アルファベット)で以下のように表されます。

以上、「平行板コンデンサの静電容量」についての説明でした。