今回は「カスケード接続(多段接続)」についてです。

1.初めに

わからない用語を調べた際、用語の説明をするために他の用語が出現してくるので結局何を意味するのかわからなくなったという経験はありませんか?

私は結構あります。

特に、業界特有の用語なんてその業界の方は知ってて当たり前のように使用してくるので、全く解読できなかったりします。

残念ながら、本ブログに関しても同じことが言えます。

人それぞれどこまで理解しているかは当然異なってきますので、万人が理解できる記事を書くというのは不可能なのです。

超初心者に合わせて毎回基礎中の基礎から説明してたら本題に入れませんからね。

なので、本サイトでは基本的な用語から専門的な用語まで個別にまとめ、簡単に検索できるような構成にしてあります。

もしわからない単語が出てきたら、画面右もしくは最下部に表示されている「サイト内を検索」から用語を検索するか、トップの「用語集」ボタンにまとめた取り扱い用語一覧から目的の用語を検索してみてください。

2.カスケード接続とは?多段接続とは?

カスケード接続とは、接続を中継する機器同士を繋いで接続可能な端末数を増やす接続方法のことです。

[cascade]には[垂れ下がる・次へと繋げる]という意味があります。

次へどんどん繋げて拡張していくので、英語の意味そのままですね。

このことから、多段接続とも呼ばれます。

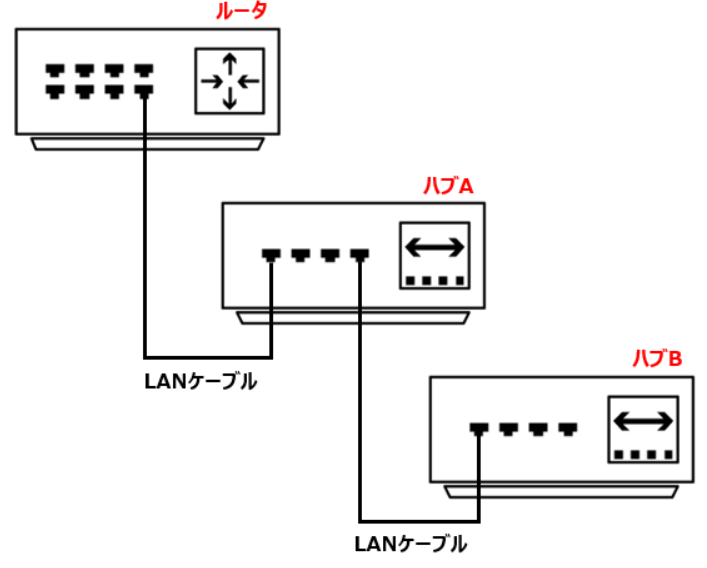

会社で社内ネットワークに繋ぐためには、ルータに繋がっているハブからLANケーブルを引っ張ってきて、PCに接続する必要があります。(※無線の場合は考えないものとする。)

でも、ハブにはLANケーブルを挿せる上限がありますので、近辺にいる人数分のポートを満たせなかったりするんですよね。

そんな時は、ハブを別のハブに繋いでいることがあります。

この接続形式がカスケード接続です。

デスクワーク派では無いとイメージしづらいかもしれないので、そんな方はコンセントの電源タップをイメージしてみてください。

コンセントが足りない時は、電源タップを用意してコンセントを増やしますよね?

それでも足りない時は、電源タップに別の電源タップを繋いだことはありませんか?

アレがカスケード接続のイメージです。

要するに、タコ足配線がほぼほぼカスケード接続に当たります。

ただ、カスケード接続には接続段数の上限がある場合もあります。

あまり繋ぎすぎると通信が不安定になってしまうからです。

電源タップを繋ぎすぎてコンセントから流せる最大電流量を超過してブレーカが落ちるようなものです。

例えば、Ethernetの仕様の一つである10BASE-Tは4段、同様にEthernetの仕様の一つである100BASE-TXは2段と仕様で決まっています。

10BASE-Tより100BASE-TXの方が伝送速度は速いので、その分カスケード接続はできなくなっているんですね。

3.まとめ

カスケード接続(多段接続)とは、接続を中継する機器同士を繋いで接続可能な端末数を増やす接続方法のことです。

以上、「カスケード接続(多段接続)」についてでした。