今回は、「FETの飽和領域とトランジスタの飽和領域」についての説明です。

1.FETの飽和領域としきい値電圧

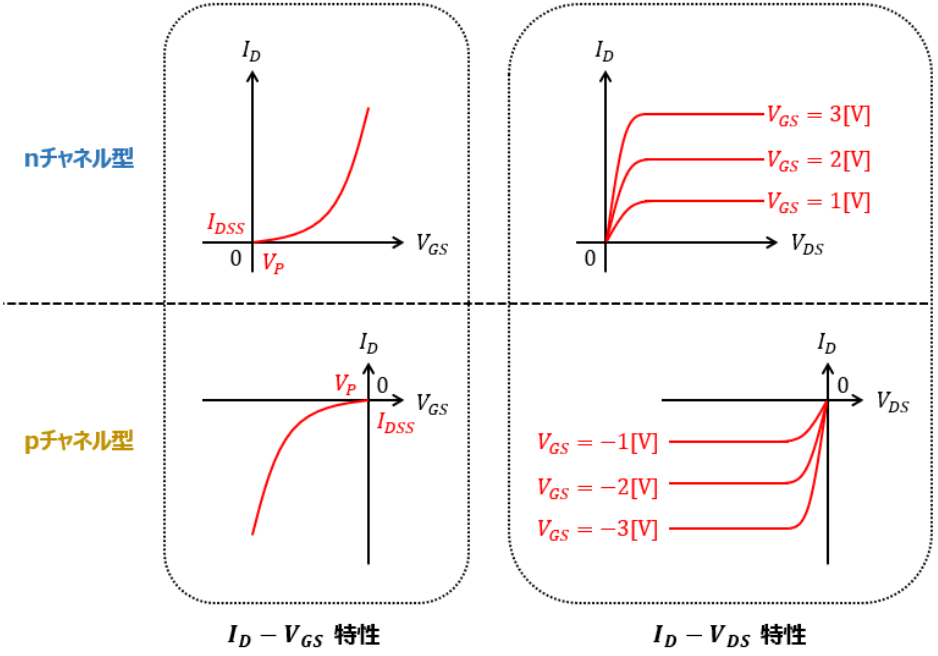

「FETの特性グラフ」の説明時に、ID-VGS特性(ドレイン電流-ゲート-ソース間電圧特性)とID-VDS特性(ドレイン電流特性-ドレイン-ソース間電圧)というグラフが出てきました。

エンハンスメント型MOSFETの特性グラフを参考として以下に示します。

VDS-ID特性グラフを見てみると、ある点を境にドレイン電流IDがほぼ一定になっていますよね?

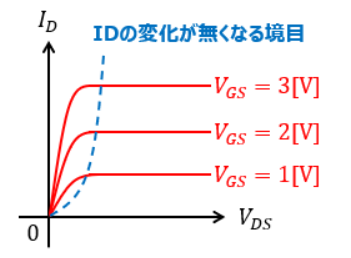

ここでドレイン電流IDが一定になり始める点を結んでみると、以下のようになります。

※参考として、nチャネル型のみ記載。

この時、青点線部より右側の領域を飽和領域、左側の領域を非飽和領域もしくは線形領域と呼びます。

また、ID-VGS特性グラフにて、ドレイン電流IDが急激に流れるようになる点が存在します。

この点のゲート-ソース間電圧VGSのことをしきい値電圧と呼び、VTと表示していることがあります。

2.FETの飽和領域とトランジスタの飽和領域

さて、飽和領域という単語に聞き覚えはありませんか?

過去の記事で一度説明をしているのですが、トランジスタの特性の説明時にも飽和領域が出てきます。

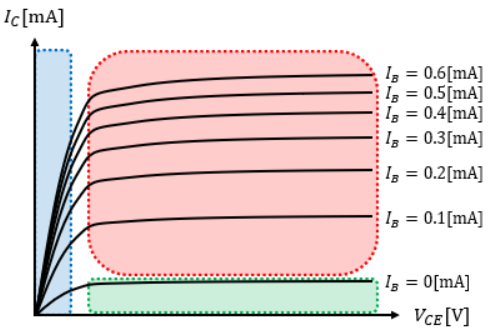

厳密には、トランジスタのIC-VCEの特性(コレクタ電流-コレクタ-エミッタ間電圧特性)のグラフに出現します。

図中の青枠部分が飽和領域と呼ばれていて、ベース電流IBを大きくしてもコレクタ電流ICが増加しない領域を指しています。

コレクタ-エミッタ間電圧VCEが小さくても、コレクタ電流ICが流れる領域とも言われています。

厳密には違いますが、FETにおけるゲート・ドレイン・ソースの関係がベース・コレクタ・エミッタに置き換わったのがトランジスタみたいなものなので、特性グラフの形状も似ていて覚えやすいと思うかもしれません。

ただ、よくよく見てみると、FETの飽和領域とトランジスタの飽和領域が指してる場所が違うんです。

FETはドレイン電流IDが一定になり始めるラインから右側を飽和領域と呼んでいますが、トランジスタはコレクタ電流ICが一定になり始めるラインから左側を飽和領域と呼んでいます。

この2つの関係ですが、名称が被っているだけで関連性はありません。

なので、FETの飽和領域はFETの飽和領域、トランジスタの飽和領域はトランジスタの飽和領域と別々に考えてください。

…飽和しているからそう名付けたのでしょうけど、こんな誤解を生むような名称にするのはどうかと思う。

以上、「FETの飽和領域とトランジスタの飽和領域」についての説明でした。