今回は、「LEDの選定方法(順方向電圧と順方向電流の特性グラフの見方)」についての説明です。

1.初めに

LEDは、順方向電圧を印加すると発光するダイオードのことです。

つまり、順方向電圧が印加されて、順方向電流が流れることで光るんです。

ただ、順方向であるなら値はなんでも良いというわけではありません。

LEDごとに適切な運用範囲があります。

今回は、LEDに与える電圧・電流の考え方、データシートで気にするポイントなんかを簡単に説明していこうと思います。

2.LEDの適切な運用範囲の見方

LEDに限った話ではありませんが、データシートを見ると無数のパラメータやグラフが書かれていて、初めて見ると何が何やらになる人が多いと思います。

LEDも、最低でも4種類ほどはグラフがあるはずです。

ですが、LEDをちょっと光らせてみることを目的としている場合、気にすべきグラフは1種類だけだったりします。

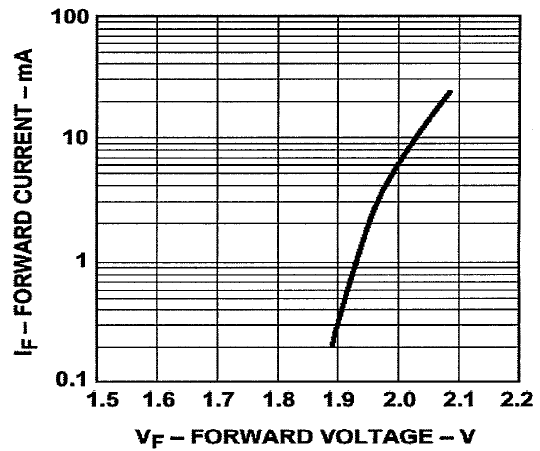

それは、IF-VF特性のグラフです。

IFとは順方向電流のことで、VFとは順方向電圧のことです。

[Forward direction(順方向)]の“F”が付くと覚えましょう。

順方向電圧・順方向電流を与えればLEDは発光するので、このグラフの見方さえ押さえておけば良いのです。

例えば、以下のようなIF-VF特性のグラフが記載してあったとします。

この場合、順方向電圧VFが約1.90~2.08[V]、もしくは順方向電流IFが0.2~20[mA]の範囲なら、少なくともLEDは光ります。

なので、LEDにこの範囲内の電圧・電流を与えられるように回路を組んであげれば良いだけです。

ちなみに、この範囲内で小さい電圧・電流を与えるほどLEDの輝度は低く、大きい電圧・電流を与えるほど輝度が高くなります。

実際に光らせてみて、丁度良いと思える輝度を探りましょう。

3.実際の回路素子の選び方

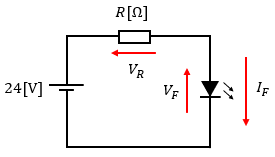

LEDを光らせる単純な回路としては、直流電源・抵抗・LEDを直列に繋ぐだけでOKです。

例えば、24V電源で先程の図1のIF-VF特性を持つLEDを光らせたいとします。

この場合、まずはLEDをどの程度の順方向電流IF/順方向電圧VFで光らせたいのかを決定する必要があります。

今回は区切りの良さそうなIF=6[mA]、VF=2.0[V]という条件で光らせてみようと考えたとします。

ここまで決定した条件に合わせて抵抗Rの抵抗値を計算します。

まあ、普通に抵抗にかかる電圧と電流を求めてオームの法則を適用するだけですけどね。

まず、抵抗に流れる電流はIFになります。

ダイオードにIFが流れていて、そのダイオードと抵抗は直列に繋がっているので当然ですね。

次に、抵抗の両端電圧VRを求めます。

繋いでいる電源が24[V]でダイオードの順方向電圧(ダイオードでの電圧降下)が2[V]なので、残りの22[V]がVRに当たります。

これで抵抗にかかる電圧と電流がわかりました。

あとはオームの法則を適用して、R=VR/IF=22/(6×10-3)=3666.66…[Ω]≒3.7[kΩ]と求めることができます。

E24系列で最も近いものは3.6[kΩ]なので、抵抗Rは3.6[kΩ]のものを使用すれば良いということになります。

一度理解してしまえば何も難しいことはないんですよね。

4.順方向電流の注意点

絶対最大定格は意識する

LEDに限った話ではありませんが、電気部品・電子部品には絶対最大定格というものが定められています。

絶対最大定格は、絶対に超えてはならない定格ラインのことです。

要するに、絶対最大定格を超えて製品を運用すると部品が壊れます。

物理的に胃に詰め込める量と考えてくれれば良いです。

キャパオーバーすると胃が破けるんですよ。

ここまで順方向電流の適切値の求め方を説明してきましたが、順方向電流の絶対最大定格は超えない範囲で求めましょう。

何故わざわざこんな説明をしたのかというと、絶対最大定格を超える順方向電流を流した場合のIF-VF特性のグラフがデータシート上に載っていることがあるからです。

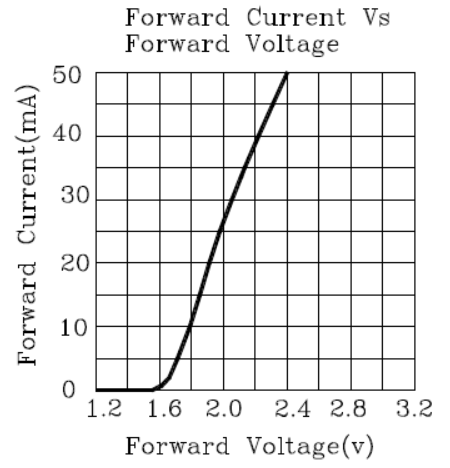

図1の場合は実用的な範囲のみを記してくれているように見えますが、以下のようなグラフが載っていることがあります。

このグラフはL-354GというPARALIGHT製のLEDのデータシートから抜粋したものなのですが、L-354Gの順方向電流の絶対最大定格は20mAになっています。

50mAも流せないでしょう?

連続順方向電流とピーク順方向電流

では、何故このように一見無駄に思える50mAまでの範囲が記載されているのかというと、条件次第では順方向電流を50mA流しても問題無いからです。

絶対最大定格の定義と矛盾している気がするかもしれませんが、それは時期尚早です。

L-354Gの順方向電流の絶対最大定格は20mAだと言いましたが、厳密には「L-354Gの“連続”順方向電流の絶対最大定格が20mA」だからです。

つまり、ずっとLEDを点灯させるような使用方法なら20mAを超えないように設計する必要があるのですが、瞬間的になら20mAを超えても問題無いのです。

実際、L-354Gには連続順方向電流の他にピーク順方向電流というものが定められています。

そして、L-354Gのピーク順方向電流の絶対最大定格は80mAです。

だから、IF-VF特性のグラフが50mAまで記されていたんですね。

瞬間的に順方向電流を流すと言うのは、前回説明したダイナミック点灯方式(一定周期で高速点滅を繰り返すLEDの点灯方式)を使えということです。

L-354Gの場合は「Duty-0.1,1KHz」と書かれているので、0.1kHzもしくは1kHzでの高速点灯なら順方向電流の絶対最大定格は80mAになるということを表しています。

以上、「LEDの選定方法(順方向電圧と順方向電流の特性グラフの見方)」についての説明でした。