今回は、「回路図におけるMOSFETのスイッチング動作の考え方」についての説明です。

目次

1.初めに

FETには、トランジスタ同様に信号を増幅する機能と回路をON/OFFするスイッチング機能があります。

過去の記事で増幅回路についてはまとめてきたので、次はスイッチング機能に焦点を当てていこうと思います。

ということで、今回は実際に回路に組み込まれたFETがどのようにスイッチング動作をするのか、いくつか例を用いて見ていこうと思います。

増幅回路についても学びたい場合は以下の記事を参考にしてください。

ちなみに、説明時に出てくるFETは、一般的によく使われているエンハンスメント型のMOSFETとしています。

2.nチャネル型MOSFETを使用したスイッチング回路例

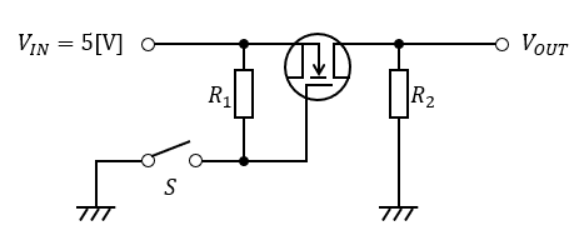

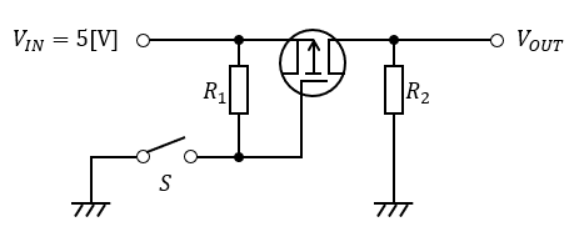

図1の回路にて、スイッチSがON/OFFの時に出力電圧VOUTがどうなるのかを見ていきます。

前提条件として、ドレイン電流IDが急激に流れるようになるゲート-ソース間電圧VGSのしきい値電圧VTは1.5[V]だったとします。

図1で使用されているMOSFETは、nチャネル型です。

nチャネル型MOSFETは、ゲート-ソース間電圧VGSがしきい値電圧VTを上回った時にONになります。

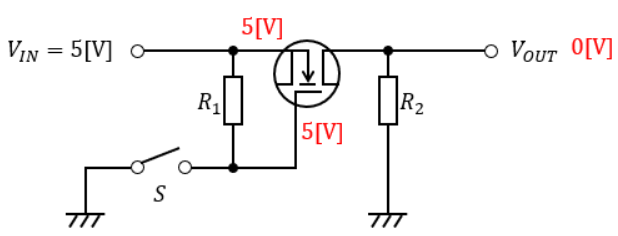

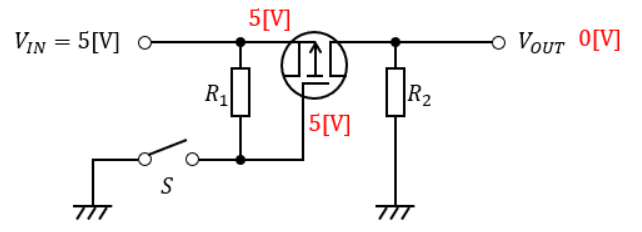

スイッチSがOFFの場合

まず、スイッチSがOFFの場合について考えます。

MOSFETのソース端子は、VIN端子と直接繋がっているので5[V]印加されていることになります。

そして、ゲート端子もスイッチSがOFFなので、VIN端子の5[V]がそのまま印加されます。

なので、ゲート-ソース間電圧VGSは0[V]となり、MOSFETはOFF状態になります。

その為、抵抗R2に電流は流れず、出力電圧VOUTは0[V]になります。

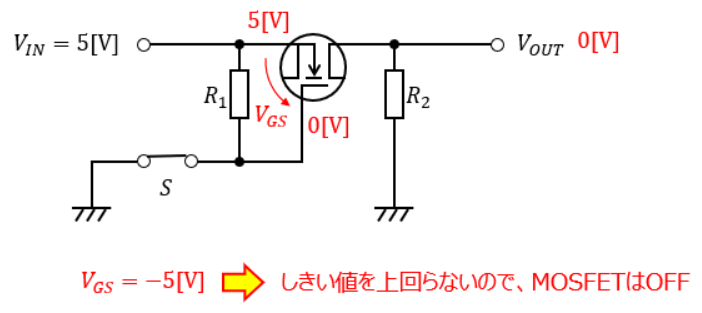

スイッチSがONの場合

次は、スイッチSがONの場合について考えます。

MOSFETのソース端子は、VIN端子と直接繋がっているので5[V]印加されていることになります。

そして、ゲート端子はスイッチSをONにすることにより、GND直通になって0[V]になります。

なので、ゲート-ソース間電圧VGSは5[V]となり、MOSFETはON状態に…なりません。

最初に述べたように、しきい値電圧VTは1.5[V]です。

ゲート-ソース間電圧VGSがこのしきい値VTを上回ればMOSFETはONになります。

では、ゲート-ソース間電圧VGSとは何なのかと言うと、ソース端子を基準とした時のゲート端子の電圧のことです。

なので、ゲート-ソース間電圧VGSは5[V]ではなく、-5[V]になっています。

その為、しきい値VT(1.5[V])を上回っていないんですよ。

よって、MOSFETはOFF状態のままで、抵抗R2に電流は流れず、出力電圧VOUTは0[V]になります。

3.pチャネル型MOSFETを使用したスイッチング回路例

図4の回路にて、スイッチSがON/OFFの時に出力電圧VOUTがどうなるのかを見ていきます。

前提条件として、ドレイン電流IDが急激に流れるようになるゲート-ソース間電圧VGSのしきい値電圧VTは-1.5[V]だったとします。

図4で使用されているMOSFETは、pチャネル型です。

pチャネル型MOSFETは、ゲート-ソース間電圧VGSがしきい値電圧VTを下回った時にONになります。

スイッチSがOFFの場合

まず、スイッチSがOFFの場合について考えます。

MOSFETのソース端子は、VIN端子と直接繋がっているので5[V]印加されていることになります。

そして、ゲート端子もスイッチSがOFFなので、VIN端子の5[V]がそのまま印加されます。

なので、ゲート-ソース間電圧VGSは0[V]となり、MOSFETはOFF状態になります。

その為、抵抗R2に電流は流れず、出力電圧VOUTは0[V]になります。

この動きは先述のnチャネル型と変わらないですね。

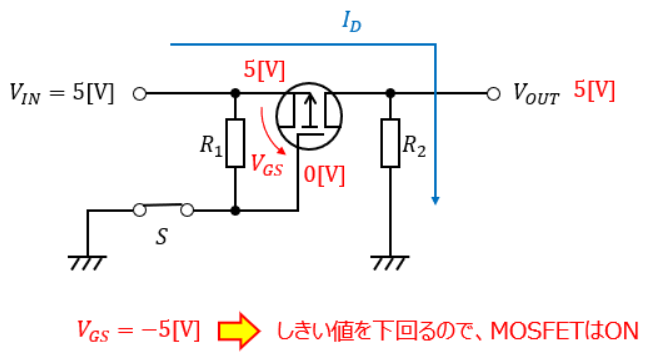

スイッチSがONの場合

次は、スイッチSがONの場合について考えます。

MOSFETのソース端子は、VIN端子と直接繋がっているので5[V]印加されていることになります。

そして、ゲート端子はスイッチSをONにすることにより、GND直通になって0[V]になります。

なので、ゲート-ソース間電圧VGSは-5[V]となり、MOSFETはON状態になります。

pチャネル型なので、しきい値電圧VT(-1.5[V])をゲート-ソース間電圧VGS(-5[V])が下回っているからONになるのです。

その結果、ドレイン電流が抵抗R2に流れ、出力電圧VOUTは5[V]になります。

nチャネル型とpチャネル型で動作が変わるので、どちらを使っているかには注意しましょう。

以上、「回路図におけるMOSFETのスイッチング動作の考え方」についての説明でした。