今回は、「ネットとバスの違いと結線のルール」についての説明です。

1.初めに

回路図CADを使用していると、部品シンボル同士を繋ぐ線を何箇所も形成する必要があります。

その繋いだ線の情報を確認すると「ネット名」と表示されますので、この線分のことをネットと呼ぶのだと思っている方は少なくないのではないでしょうか?

実際、ほとんどの線分はネットで合っています。

なのですが、回路図CADで線分を生成しようとすると、ネットの他にバスというものが存在することに気付くかと思います。

それでバスを引いてみると結局は線分が出来上がるので、説明が無いと何が違うのかよくわからないんですよね。

ということで、今回はネットとバスの違いについてわかりやすくまとめてみました。

最初に言っておくと、ネットやバスについて調べても、情報はほとんど出てきません。

なので、ここに記述している内容は、実際に使って自分なりに考えてみた違いとなりますので、その点はご承知おきください。

…CAD系の情報って、初級レベルの内容は調べても出て来ないけど、中級レベル以上っぽい内容のものは出てくるんですよね。謎過ぎる。

2.ネットとは?

ネットとは、回路図CAD上で部品シンボル同士を接続している線分のことです。

回路図に描いたネット通りに回路が繋がります。

このネットの情報を抽出してネットリストというテキストファイルを出力することで、基板設計用のCADに回路接続情報を落とし込むことができます。

要は、部品シンボル同士をネットで繋ぐと、「IC○○の1ピンはIC××の2ピンに繋がっている」といった情報が自動で検出されるようになります。

なので、基本的な回路図CADの結線はほぼほぼネットということになります。

3.バスとは?

ITの分野ではデータなどの伝送路のことをバスと呼びますが、広い意味では「様々な経路のこと」をバスと言います。

回路図CADにおけるバスの場合も「経路」という意味で捉えて間違いはありません。

ただし、ただの「経路」ではありません。

「複数のネットを一つに束ねた経路」です。

例えば、USBケーブルは電源供給用の電線、GNDを共通化するための電線、データを送受信するための電線が中を通っています。

ここで言うUSBケーブルという塊がバスで、ケーブル内を通っている一本一本の電線がネットとなるイメージです。

要するに、一本一本地道にネット接続すると見づらかったり手間になる場合に、途中経路をバス配線で取りまとめていることがあるのです。

CPUやメモリの類いの回路設計をする場合、ピン数が64ピン・100ピンといった量になることは珍しくありません。

これらの回路設計をする際に一本一本の信号線をネットで引き延ばしていたら大変なことになるので、そんな時にバスが出現します。

4.実際の結線方法

結局は実際の結線方法を見た方が理解が進むので、例を挙げて説明していきます。

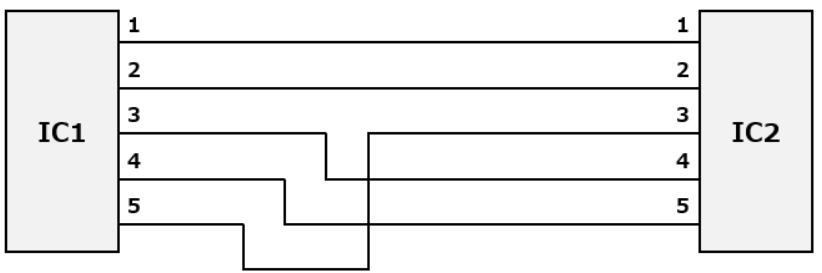

IC1とIC2の間を以下のように接続する必要があったとします。

- IC1 1ピン-IC2 1ピン

- IC1 2ピン-IC2 2ピン

- IC1 3ピン-IC2 4ピン

- IC1 4ピン-IC2 5ピン

- IC1 5ピン-IC2 3ピン

この接続をネットで結線して表現すると、以下のようになります。

この程度ならネットで繋ぐことも充分可能なのですが、既に若干見映えが悪いですよね。

もしここから繋ぐ信号線が増えたらもっと複雑化し、回路の繋ぎがどうなっているのかよくわからなくなっていきます。

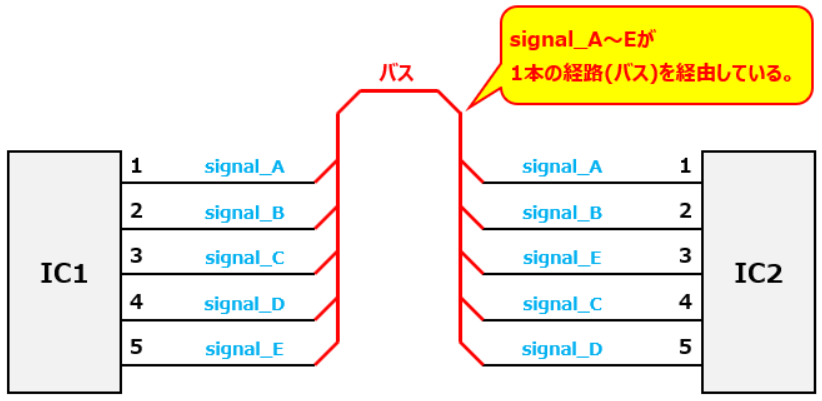

このような回路をバスを用いて表現すると、以下のようになります。

IC1の1~5ピンとIC2の1~5ピンから出ている信号が、一つの太い赤線に繋げられていますね。

この赤線部がバスです。

このような表現で、バスという1本の経路をsignal_A~Eが経由していることを表すことになります。

そして、各端子からバスまで延ばしているネット名が共通していれば、そのネット同士が繋がるのです。

こうすることで、回路の見た目が単純化し、どこの端子同士が繋がっているのかが一目瞭然となります。

これがバスの使い方及びメリットです。

注意点は、しっかりとネット名を付けていないと接続先が確定しないということです。

ただバスにネットを繋いだだけだと、バスに繋がってはいるものの、どことどこのネットが繋がるかという情報が入力されていない状態になりますからね。

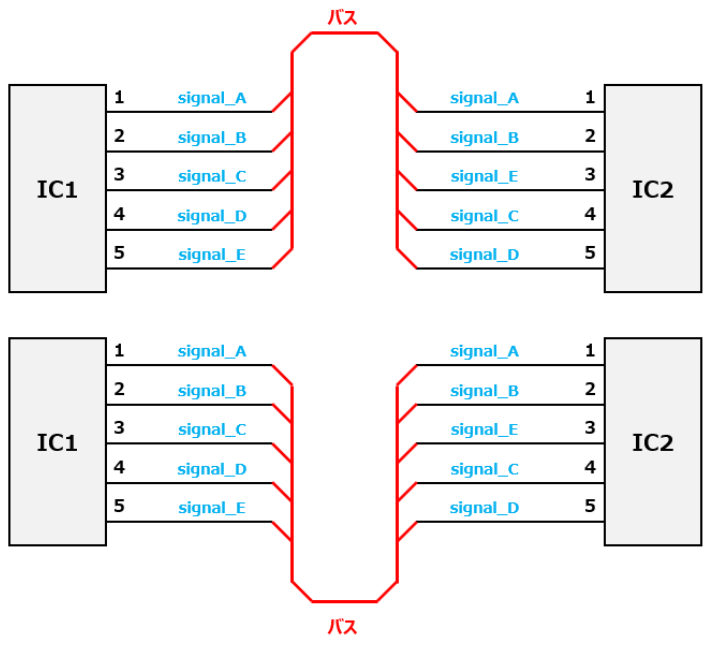

ちなみに、バスとネットの境目の線を引き出し線と呼ぶのですが、この引き出し線は斜めにするのが普通です。

というか、回路図CADで配線しようとすると勝手に斜めになります。

その向きはバスを延ばした方向に沿わせるのが正しいので、そこは間違えないようにしましょう。

以下のような引き出し方が正しいです。

5.回路図CADでのバス結線方法

CR5000/CR8000という回路図CADで実際にバス結線する方法を別途まとめてありますので、興味のある方は以下の記事を参照してください。

※本記事をまとめた時点で使用していた回路図CADがCR5000/CR8000だけだったので、個人的に過去に使用実績のある他の回路図CAD(DraftSight、AutoCAD、図脳rapid)については現状まとめていません。

以上、「ネットとバスの違いと結線のルール」についての説明でした。