今回は、「トランジスタの安全動作領域(SOA/ASO)と温度ディレーティングの考え方」についての説明です。

目次

1.初めに

電子部品のデータシートには定格が載っています。

メーカが独自に信頼性試験を実施しているので、「この定格範囲内で使用するのなら問題無い」という基準を定めているわけです。

ただ、トランジスタ(FETやIGBTも含む)の場合、ここに安全動作領域という用語が追加で出てきます。

今回は、安全動作領域とは何なのか、安全動作領域内に収まるように設計するにはどうすれば良いのかなどをまとめていこうと思います。

2.安全動作領域とは?

安全動作領域とは、その名の通りトランジスタを安全に動作させることができる領域情報のことを指しています。

トランジスタに瞬間的に電流を流す場合、一瞬だけ大きな電力がトランジスタに発生します。

なので、トランジスタが破壊されることなく正常動作するための電圧・電流の範囲がグラフ表示されています。

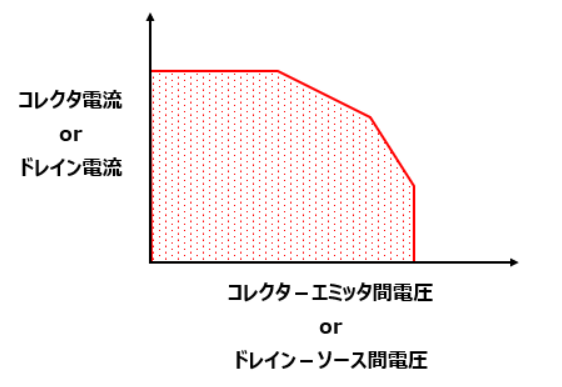

具体的には、トランジスタなら縦軸がコレクタ電流IC・横軸がコレクタ-エミッタ間電圧VCE、FETなら縦軸がドレイン電流ID・横軸がドレイン-ソース間電圧VDSとなる両対数グラフ(縦軸横軸共に対数軸になっているグラフのこと)です。

イメージとしては、以下のようなグラフですね。

簡単に言えば、この塗りつぶした範囲内でトランジスタを使用すれば、トランジスタを安全に動作させることができるというわけです。

一瞬でもこの領域をはみ出してはいけません。

絶対最大定格みたいなものですね。

安全動作領域は、安全[Safe]・動作[Operating]・範囲[Area]なので、頭文字を取ってSOAと呼ばれていることがあります。

ただ、ASO[Area of Safety Operation]になっていることもあるので、微妙にややこしいです。

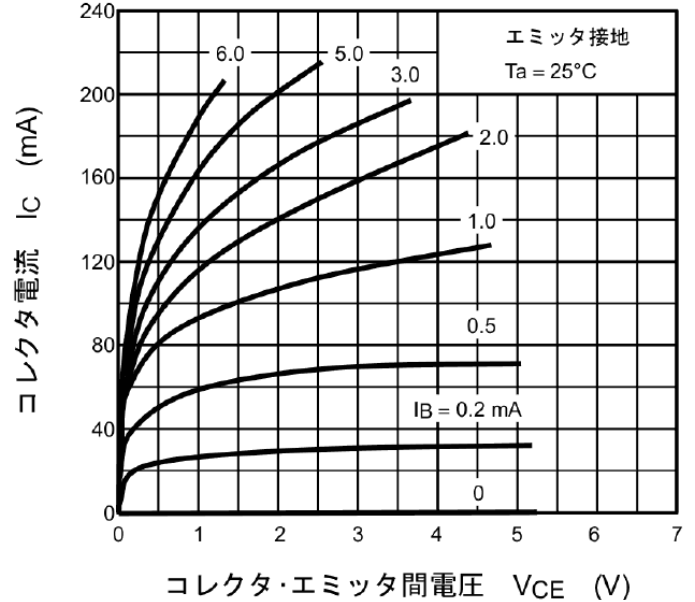

ちなみに、トランジスタにおけるコレクタ電流ICとコレクタ-エミッタ間電圧VCEのグラフというと、以下の特性グラフの方が有名です。

このグラフは、ベース電流IBに対するコレクタ電流ICとコレクタ-エミッタ間電圧VCEの関係を表しているので、スイッチング用途で使用するために飽和領域に入っているかを確認する際などに使用されます。

安全動作領域のグラフとはまた別物ですので、注意しましょう。

3.安全動作領域の領域名

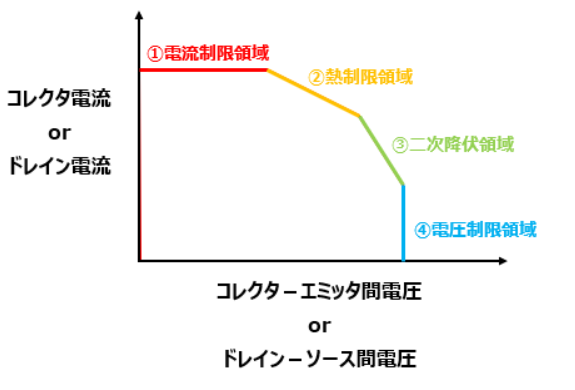

安全動作領域のグラフは、具体的には以下のような領域名となっています。

それぞれの領域の説明をしていきますが、バイポーラトランジスタとユニポーラトランジスタ(FET)ではコレクタ電流/ドレイン電流とコレクタ-エミッタ間電圧/ドレイン-ソース間電圧の部分の名称が異なります。

毎回この書き方をすると無駄に長くなって見づらいので、以降はドレイン電流とドレイン-ソース間電圧…FETの場合と仮定して話していきます。

長くなるからFETに寄せたというだけで、トランジスタには適用されないというわけではないですからね?

FET(ここではトランジスタも含む)と考えてください。

①電流制限領域

ドレイン電流の最大定格で制限される領域です。

ドレイン-ソース間電圧が低い領域なので、この領域内においてドレイン-ソース間電圧が変化しても、FETの安全動作に影響を与えることはありません。

なので、FETの安全動作に関わるパラメータがドレイン電流のみになります。

その結果、ドレイン電流IDmaxが安全動作をさせる上での絶対条件となり、グラフ上ではIDmaxでX軸に対して平行となる直線形を描くことになります。

②熱制限領域

熱の影響で定格が変化する領域です。

ドレイン-ソース間電圧が電流制限領域の範囲を超えて大きくなると、FETの発熱量が無視できなくなってきます。

端的に言うと、ドレイン電流が定格に達する前に許容損失の観点でダメになってしまいます。

その為、ドレイン-ソース間電圧の上昇に伴ってドレイン電流の上限値が下がっていくグラフを描きます。

この領域では許容損失が常に一定なので、両対数グラフ上の傾きは「-1」で固定されます。

③二次降伏領域

素子内の局所的な発熱・電流集中が発生する領域です。

小さなバラつきではあるのですが、FET素子内は局所的に熱抵抗がちょっと大きかったり小さかったりします。

その為、部分的に電流が集中することになり、それが発熱する一つの要因となります。

ただ、ドレイン-ソース間電圧が小さい内は、この要因による発熱は発生しません。

ドレイン-ソース間電圧が大きくなってくると影響が大きくなってきます。

その結果、熱制限領域よりも大きな傾きでドレイン電流が流せなくなっていきます。

④ドレイン-ソース間電圧制限領域

ドレイン-ソース間電圧の最大定格で制限される領域です。

ドレイン電流が低い領域なので、この領域内においてドレイン電流が変化しても、FETの安全動作に影響を与えることはありません。

なので、FETの安全動作に関わるパラメータがドレイン-ソース間電圧のみになります。

その結果、ドレイン-ソース間電圧VDSmaxが安全動作をさせる上での絶対条件となり、グラフ上ではVDSmaxでY軸に対して平行となる直線形を描くことになります。

ちなみに、ドレイン-ソース間電圧のMax値は、VDSSと表示されていることがあります。

追加された“S”は一体何の略称なのでしょうね?

⑤オン抵抗制限領域

図3に書くとややこしいことになるので省いていたのですが、本当は安全動作領域にはもう一つオン抵抗制限領域というものがあります。

オン抵抗とは、MOSFETがオンした時のドレイン-ソース間抵抗のことです。

量記号はRDS(ON)と表示されていることが多いです。

オン抵抗によって理論的に制限される領域で、ドレイン電流ID=ドレイン-ソース間電圧VDS÷オン抵抗RDS(ON)MAXになります。

要するに、安全動作領域は本当は①電流制限領域を削り取るような形になるのです。

4.使用環境温度と安全動作領域の関係

安全動作領域のグラフに実際の使用条件を当て嵌めて見比べることで、FETを安全に動作させることができるかどうかが確認できるという点は理解してくれたかと思います。

ただ、実は大きな問題が残っています。

それは、使用環境温度です。

基本的に安全動作領域のグラフは、使用環境温度(周囲温度)Ta=25℃におけるデータとなっています。

電気業界で共通しているのですが、常温と言ったらなんか25℃になっているものなんですよ。

日本の平均的な気候とかなんでしょうかね…?

なのですが、製品によっては40℃環境下での使用を想定しているものもあれば、50℃環境下での使用を想定しているものもあります。

もし40℃環境下での使用を想定した製品があった場合、その製品に使用するFETの使用環境温度も40℃に合わせる必要があります。

では、40℃環境と25℃環境では、安全動作領域が同じ形状になると思いますか?

熱制限領域なんてものがあることからわかる通り、40℃環境の方がより厳しいグラフとなるのは目に見えてますよね。

その為、使用環境温度に合わせて補正をする必要があります。

このことを、温度ディレーティングと呼びます。

温度ディレーティングの考え方

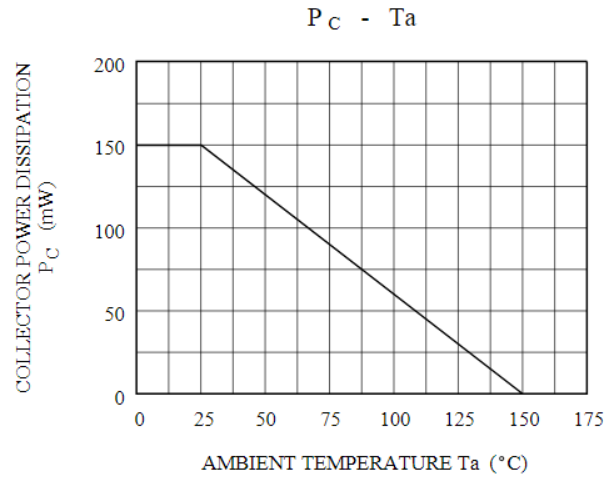

温度ディレーティングを考慮するには、周囲温度Taと許容損失PCの温度特性グラフが必要になります。

例えば、KECのKTC3875Sシリーズのトランジスタの場合、以下のような特性グラフがデータシート上に記されています。

この特性グラフを用いて安全動作領域に補正を加えていくことになります。

具体的にどのように補正するのかを見ていきましょう。

周囲温度が65℃程度だと許容損失がちょうど100Wくらいになるので、使用環境温度が65℃の場合について試しに考えてみます。

まずは、使用環境温度に対する許容損失が、25℃環境の時と比較して何%程度になっているのかを確認します。

図4からは、25℃環境の時は150W、65℃環境の時は100Wになることがわかりますね。

つまり、周囲温度が上がることで、許容損失が約67%に低下します。

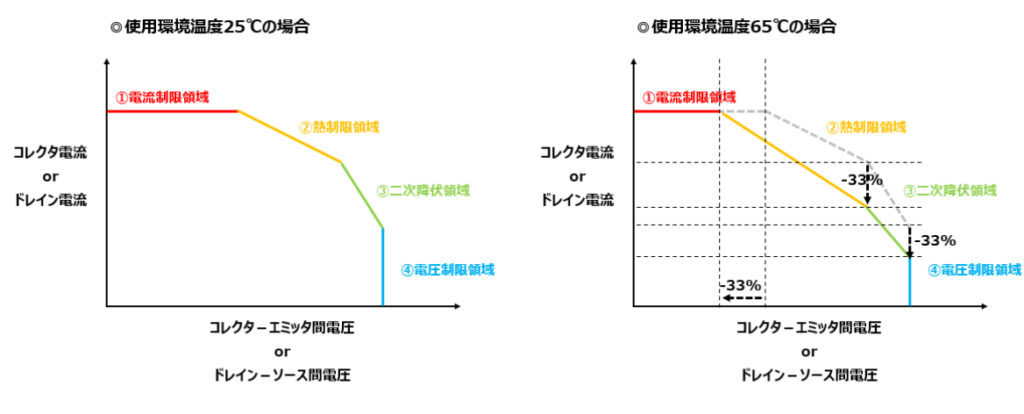

このパーセンテージから、25℃環境下の安全動作領域を以下のように補正します。

見た目が非常にややこしくなりましたが、やっていることは大したことがないので、順番に見ていきましょう。

電流制限領域から熱制限領域に移行するのは、ドレイン電流の定格よりも許容損失の方が問題になってくるからでしたよね?

ということは、許容損失が67%に下がると、それだけ電流制限領域が短くなります。

許容できる損失が減っているんですから、当たり前ですよね。

よって、定格値は変わらないのでドレイン電流の最大値は一定のまま、電流制限領域と熱制限領域の境目が左方向に33%分遷移します。

同様に、ドレイン-ソース間電圧の上限値も定格のため変化しないので、ドレイン-ソース間電圧に対してドレイン電流を流せる量も33%低下します。

上記より、熱制限領域と二次降伏領域の境目と二次降伏領域とドレイン-ソース間電圧制限領域の境目を下方向に33%分推移します。

そうして各領域の境目を水平もしくは垂直方向に移動した点を結ぶと、65℃環境での安全動作領域が出来上がるわけです。

これが温度ディレーティングの考え方です。

ちなみに、25℃より使用環境温度が低くなる場合は、一般的には安全動作領域を広げて考えはしません。

そのまま25℃環境下での安全動作領域を適用します。

まあ、使用環境温度が25℃以下を想定するような機器を設計する方は珍しいと思うので、参考程度に覚えておいてください。

5.その他の注意点

安全動作領域と温度ディレーティングについて説明したので、後は実際に設計する際に気を付ける点をちょっと補足説明しておきます。

①連続パルス信号を印加する場合は平均印加電力も考える

最初に述べましたが、安全動作領域はトランジスタに瞬間的に電流を流す場合にトランジスタが破壊されることなく正常動作するための電圧・電流の範囲グラフのことです。

“瞬間的”なんですよね。

つまり、シングルパルスが印加される場合という条件が付いているんですね。

その為、スイッチング用途などで何度も繰り返しパルス波が印加されるような連続パルス信号を印加する場合、その全てのパルスが安全動作領域に含まれている必要があります。

なので、平均的な消費電力を計算し、それが定格電力以下になっていることを確認する必要があります。

②回路として考える

トランジスタを使用する際は安全動作領域について注意すれば良いわけですが、この安全動作領域はいわゆる定常状態の定格に当たります。

負荷を繋いだとか、コンデンサでノイズを吸収したとか、回路として組み込んだ場合の他の要素については考慮していません。

例えば、FETを使用する際は、負荷側の動作を安定させるために大きな容量のコンデンサを繋いでいることがあります。

すると、スイッチング時にドレイン端子→ソース端子→コンデンサ→GNDのように繋がってしまうことにより、コンデンサに充電するために大きな突入電流が発生してしまいます。

その結果、定常状態では問題無かったのにドレイン電流が突入電流の分大きく振れてしまい、安全動作領域を超えてしまうということがあり得ます。

なので、回路単位でどの程度の電流が流れるのかを考えるようにしましょう。

実際に回路を組んでみて、波形を確認するのが確実ですね。

③あくまで参考値でしかない

メーカが何かしらの試験をしたとして、その時と全く同じ状況を他の場所で作り出すのは不可能です。

同じ装置を買ってもロットによって微妙に性能誤差があるかもしれませんし、試験個体によって微妙な性能差があるかもしれませんし、トランジスタの実装条件によっても差が生じます。

その為、あくまで安全動作領域は参考値でしかないんですよね。

なので、あまり過信しないようにしましょう。

以上、「トランジスタの安全動作領域(SOA/ASO)と温度ディレーティングの考え方」についての説明でした。