今回は、「サーミスタ」についての説明です。

1.サーミスタとは?

サーミスタ[thermistor/thermally sensitive resistor]とは、温度変化に伴って抵抗値が変化する電子部品のことです。

直訳すると[感熱抵抗器]になりますので、名称そのままの意味だったりします。

熱に敏感に反応する抵抗器なんです。

普通の抵抗器は温度が高く/低くなるほど電流が流れにくく/流れやすくなりますが、サーミスタの場合は温度上昇に伴って抵抗値が緩やかに減少するものや温度上昇に伴って抵抗値が急激に上昇するものなどが存在します。

普通の抵抗とは何かしら異なる特性を持っているのです。

形状は、チップ状の表面実装タイプ、円板状のDIPタイプ(セラミックコンデンサによく見られるタイプ)などがあります。

ガラス封止型という先端にガラスがくっついたタイプも存在します。

2.サーミスタの種類

サーミスタは、以下の3種類に分類できます。

- NTCサーミスタ

- PTCサーミスタ

- CTRサーミスタ

NTCサーミスタ

NTCは[Negative Temperature Coefficient(負温度係数)]の略称です。

NTCサーミスタは、温度上昇に伴って抵抗値が緩やかに減少する特性を持ちます。

鉄(Fe)・コバルト(Co)・ニッケル(Ni)・マンガン(Mn)などの酸化物を材料としており、その酸化物を焼結したセラミックスがNTCサーミスタです。

最も一般的なサーミスタで、温度センサとして使用されていることが多いです。

普通の金属は温度変化に対して抵抗値がコンマ数[%/℃]程度しか変化しないのですが、NTCサーミスタの場合は温度変化に対して抵抗値が3~5[%/℃]程度変化します。

変化量の次元が違うでしょう?

最初に「温度上昇に伴って抵抗値が“緩やかに”減少する」と述べましたが、これは他の2種類のサーミスタと比較すると緩やかなのであって、普通の抵抗と比較すると劇的に変化します。

このNTCサーミスタを温度を測りたい箇所に配置して一定の電流を流した際の電圧を測定します。

NTCサーミスタは、温度の微小な変化に敏感に反応して抵抗値が大きく変化するので、一定電流を流した際の電圧がどのように変化しているかがわかれば温度を逆算できるのです。

温度センサとして使用されているものは他にも水銀温度計や熱電対などが存在しますが、NTCサーミスタは以下のような利点があるので積極的に採用されています。

- -50~400℃という広い範囲の温度を測定可能(上限は500℃とされていることもある)。

- チップタイプなどの小型化に対応。

- 高精度。

- 高感度。

- コスト◎。

- 加工性◎。

- 量産性◎。

これだけ利点があればよく使われるのも納得ですよね。

温度センサとしては身近なものにもよく使用されていて、エアコン・冷蔵庫の温度検知、電気ポット・アイロン・スマートフォンの過熱防止(温度制御)などに用いられています。

ちなみに、NTCサーミスタは主に温度センサとして使用されているわけですが、他にも突入電流防止や温度補償用途(温度によって特性が変動する電子部品や電子回路を補正すること)にも使用されていることがあります。

PTCサーミスタ

PTCは[Positive Temperature Coefficient(正温度係数)]の略称です。

PTCサーミスタは、温度上昇に伴って抵抗値が急激に上昇する特性を持ちます。

チタン酸バリウム(BaTiO3)に微量の希土類を加えたセラミック系PTCサーミスタと、絶縁体であるポリマーと誘電体(カーボンやニッケルなど)を配合したポリマー系PTCサーミスタが存在します。

ポリマー系PTCサーミスタとしてはポリスイッチなどが挙げられます。

一般的に、部品に電流が流れると熱を持ち、電流が大きければ大きいほど温度は上昇します。

PTCサーミスタの場合、ある一定の温度を超えると抵抗値が急激に増大するようになっています。

電流が流れてPTCサーミスタの温度が上がり、その温度を参照して抵抗値が増大するのです。

実際にどの程度変化するのかというと、0.1Ω⇒104~106Ωレベルで変化します。

その為、過電流だけではなく過熱からも回路を保護するために使用されていることがあります。

過電流じゃなくても周囲が暑ければそれでも抵抗値が上がりますからね。

過熱にも対応しているんですよ。

また、一度抵抗値が急激に上昇すると電圧が印加されていさえすれば微弱な電流でもその状態を維持・自己発熱する作用があります。

なので、発熱体・ヒータとしても使用されています。

NTCサーミスタ同様にセンサとしても使用可能ですが、過電流保護・過熱保護または発熱体としての使用が多いようです。

センサとして使用したいならNTCサーミスタ使えば良い話ですからね。

CTRサーミスタ

CTRは[Critical Temperature Resistor(臨界温度抵抗器)]の略称です。

英語を翻訳するとイマイチ意味が汲み取れませんね。

CTRサーミスタは、NTCサーミスタとPTCサーミスタと比較して新しいサーミスタです。

CTRサーミスタは、温度上昇に伴って抵抗値が急激に減少する特性を持ちます。

つまり、PTCサーミスタの特性が反転したものがCTRサーミスタになります。

バナジウムなどの酸化物に添加物を加えたものを材料としていて、その酸化物を焼結して作られます。

常温領域が広いので、家電製品などの温度計測に使用されていることがあります。

3.サーミスタの回路記号

サーミスタの回路記号は図1のようになっています。

抵抗を丸で囲んであるんですね。

4.センサとしてのサーミスタの使い方

サーミスタをセンサとして使用することを考えた場合の実際の回路構成はどうすれば良いのでしょうか?

方法は色々ありますが、ここでは最もシンプルなものを紹介します。

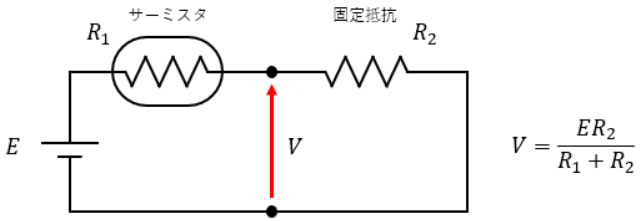

それは、図2のような繋ぎです。

電源に対してサーミスタと固定抵抗を直列に繋いだだけですね。

ここで分圧された電圧Vを測定するわけです。

サーミスタは温度変化によって抵抗値が大きく変化するので、抵抗値に対応して電圧降下の値も変化します。

その為、サーミスタを介した時の出力電圧を測定することで温度を逆算できるので、抵抗がもう一つ必要というわけです。

5.サーミスタの選び方とB定数

サーミスタには大きく特性の異なるものがあるとわかったと思います。

温度変化に伴って、抵抗値が上昇したり減少したりしますし、その変化の仕方も緩やかだったり急だったりしますからね。

その為、使用温度範囲に対してサーミスタの抵抗値がどのように変化するのかを考える必要があります。

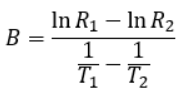

そこで、サーミスタのメーカはデータシートにB定数なるものを載せています。

B定数とは、任意の2点間の温度変化に対する抵抗値の変化量を表した定数のことで、以下のように計算されます。

[R1: 周囲温度T1[K]の時の抵抗値、R2: 周囲温度T2[K]の時の抵抗値]

深く考えずに、B定数が大きいほどより微妙な温度変化にも反応して抵抗値が変化しやすいので感度が高いと考えましょう。

このB定数を確認して、使用用途に向いていそうなサーミスタを選択すれば良いわけですね。

ちなみに、このB定数は材料によってある程度決まっていて、一般的にB定数の大きいサーミスタは抵抗値も高くなるという特徴を持ちます。

以上、「サーミスタ」についての説明でした。