今回は、「抵抗のバラつきと最悪値の考え方」についての説明です。

1.初めに

使用環境温度・使用年数・外来ノイズなど、電子部品の性能は様々な要因によってバラつきが生じます。

ですが、そもそもの話、外的要因が無くとも電子部品の製造時点で個体差が生じます。

炭素皮膜抵抗や金属皮膜抵抗は、その表面に記されているカラーコードから抵抗値とその許容差を読み取ることが可能です。

また、他の種類の抵抗についても、許容差をアルファベットで表示してあることがあります。

この許容差というものは、抵抗を生産した時点での個体差のバラつきの程度を表したものです。

今回は、そんな抵抗のバラつきと、バラつきを考慮した場合の最悪値の考え方について記述していきます。

カラーコードの見方や許容差を示す記号に関しては以下の記事にまとめてありますので、参考にしてみてください。

2.抵抗のバラつきと許容差について

まずは、抵抗値がバラつく理由と許容差という概念が存在する理由から述べていきます。

抵抗値がバラつく理由

炭素被膜抵抗・金属皮膜抵抗・チップ抵抗など、身の回りの製品に使用されている抵抗には様々な種類があります。

製品を構成しているプリント基板の内の一枚を見ただけでも、チップ抵抗が数百個単位で搭載されていることも珍しくありません。

そんな必需品となる抵抗は、日々工場で大量生産されています。

工場で生産すると、機械の精密動作によってほぼ同じクオリティの製品が作られます。

ただ、全く同じ製造工程を踏んでいたとしても、やっぱり個体差って出てしまうんですよね。

生産工場が違ったり、材料の偏りだったり、工作機器のクセだったり…ほんの些細な違いが影響してしまうんです。

「抵抗」という製品が超小型なものが多いので、小さな小さな差が影響するのです。

だから抵抗値がバラつくというのは普通に理解できるかと思います。

許容差という概念が存在する理由

次は、許容差が存在する理由についてです。

抵抗値はどうしてもバラついてしまいます。

なので、「この製品はこの抵抗値誤差の範囲内なら良品とする」というラインを決めて抵抗を生産するのです。

その事実を販売時に周知すれば、使用を検討している抵抗の抵抗値誤差が設計上許容できる範囲なのかはわかりますからね。

では、許容差が±1%/±5%/±10%という具合に複数種類存在する理由は何だと思いますか?

抵抗値の誤差を心配することになるのなら、許容差が狭まった精度の良い抵抗を使えば良い話ですからね。

何故微妙な許容差も存在するのでしょう?

これは、コスト面の問題です。

単純な話、許容差を狭めた良精度品と、そこまで精密性を追求しなかった普遍的な精度品では、どちらの方が高価だと思いますか?

前者でしょう?

1年間修業した若手の職人と、5年間修業して店を5年経営している熟練の職人が居たら、後者の方が当然依頼料がかかります。

そちらの方がクオリティが高いに決まっていますからね。

それと同じで、精度を求めると少なからず金がかかるんです。

プリント基板に使用するような小型な抵抗は、単価が安いです。

バラつかないように精度を高めたとしても、そこまで高価にはなりません。

ただ、差があるのは事実なのです。

最初に述べた通り、一枚のプリント基板にチップ抵抗を数百個使用していることは珍しくありません。

そんなプリント基板を大量生産したら、使用する抵抗の総計は結構な数になります。

ということは、全部の抵抗を脳死で高精度品にしてしまうと、塵も積もれば山となるで結構なコスト差が出てきてしまうのです。

抵抗の使用箇所によっては別に精度が悪くても問題無い場所なんていくらでもあるので、そんなところには少しでも安い抵抗を使いたいんです。

だから抵抗の許容差はピンキリなんですね。

技術的な問題で許容差を減らしたくても減らせないような種類の抵抗もあるかもしれませんけど、コストと許容差のどちらを取るのかを使用者の采配に任せているだけだと思っておきましょう。

3.抵抗のバラつきによる最悪値の考え方

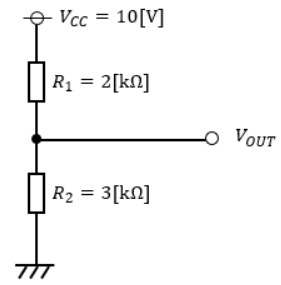

図1のように、供給電圧を抵抗を用いて分圧したものを出力としている単純な回路があったします。

この回路における出力電圧は、VOUT=VCC×R2/(R1+R2)=6[V]と簡単に求めることができます。

ですが、この計算だと抵抗の許容差が全く考慮されていません。

実際の抵抗を使用する場合は、各抵抗の抵抗値がR1=2[kΩ]、R2=3[kΩ]とピッタリになっているということはほぼありません。

個体差があるから許容差が設定されているわけですからね。

なので、許容差を考慮した時に考え得る最悪の組み合わせを想定し、その組み合わせになってしまったとしても求める目標性能を満たすことができるかを考える必要があります。

このような設計のことを、最悪条件設計(ワースト設計)と呼びます。

試しに、図1の回路にて最悪条件設計の考え方を記述していきます。

抵抗R1及びR2は、許容差が次のようになっていたとします。

R1=2±1%[kΩ]

R2=3±5%[kΩ]

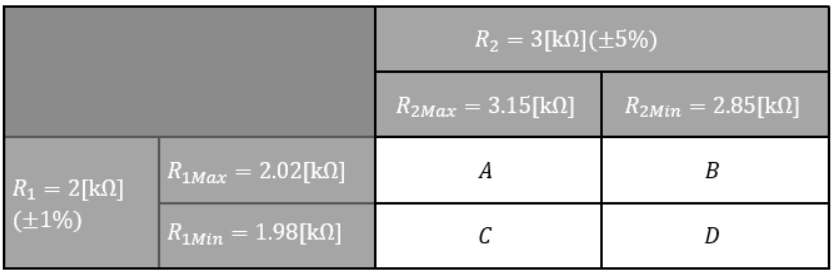

この許容差を考慮して各抵抗の最大値・最小値を表すと、以下のようになります。

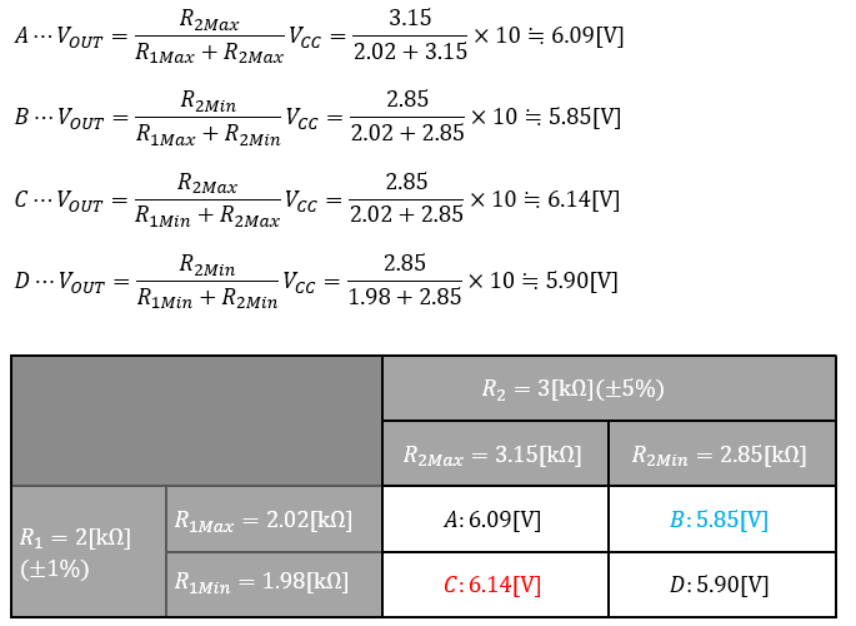

なので、各抵抗の許容差ギリギリの最大値・最小値の組み合わせA/B/C/Dで出力電圧を計算することで、抵抗値のバラつきを考慮した出力電圧範囲を導き出すことができます。

計算過程及び計算結果は以下の通りです。

出力電圧が最小になる組み合わせはB、最大になる組み合わせはCだとわかりました。

従って、抵抗値のバラつきを考慮した出力電圧範囲は5.85~6.14[V]だと言えます。

仮にこの出力範囲が目標性能を満たしていないのなら、バラつきの大きい抵抗R2をもう少し許容差の小さな種類に変更したりするわけです。

ちなみに、ここでは抵抗のバラつきのみを考慮しましたが、供給電圧VCCがバラつく可能性も否めないので、実際はそこも考慮するべきだったりします。

その場合、供給電圧VCCの最大値及び最小値にて同様の計算を行って、出力電圧範囲を求めるようにしましょう。

また、ここでは抵抗の許容値から出力電圧範囲を求めましたが、逆に言えば先に出力電圧範囲を指定してから抵抗に求める許容差を算出することも可能です。

設計において何を実現したいのかによって考えていく順序は前後しますので、その時々で柔軟な思考を持ちましょう。

以上、「抵抗のバラつきと最悪値の考え方」についての説明でした。