今回は、「入力インピーダンスと出力インピーダンス」についての説明です。

1.初めに

わからないことがあったらWebページや参考になりそうな文献のPDFデータを閲覧することはよくあるかと思います。

電気系の分野でそんな資料を眺めていると、入力インピーダンスと出力インピーダンスという用語が当たり前のように出てきませんか?

特性の説明をする際に、入力インピーダンスが高い/低いという記述はよく見かけるはずです。

用語の意味するところはなんとなく想像できるかもしれませんが、実際入力インピーダンスが高いからどうなるのかと言われると言葉に詰まることでしょう。

今回は、入力インピーダンスと出力インピーダンスの意味と、抵抗値が高い/低いとどうなるのかについてまとめてみました。

2.入力インピーダンスとは?出力インピーダンスとは?

入力インピーダンスとは、出力側のデバイスから見た時の入力側のインピーダンスのことです。

逆に、入力側のデバイスから見た時の出力側のインピーダンスのことを出力インピーダンスと呼びます。

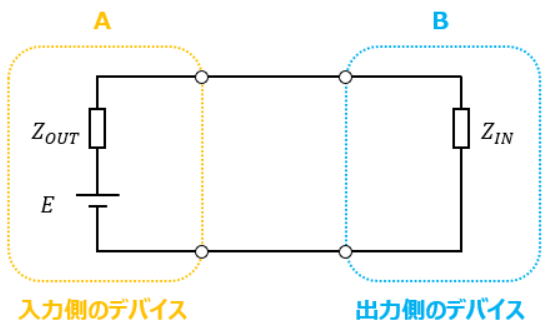

今、図1のように電源を含んだ回路と別の回路を電線で繋いでいたとします。

この場合、電圧を出力する回路が左の橙点線部Aで、電圧を入力される回路が右の青点線部Bになっていますよね?

この時、Aから見たBのインピーダンスが入力インピーダンス、Bから見たAのインピーダンスが出力インピーダンスになるということです。

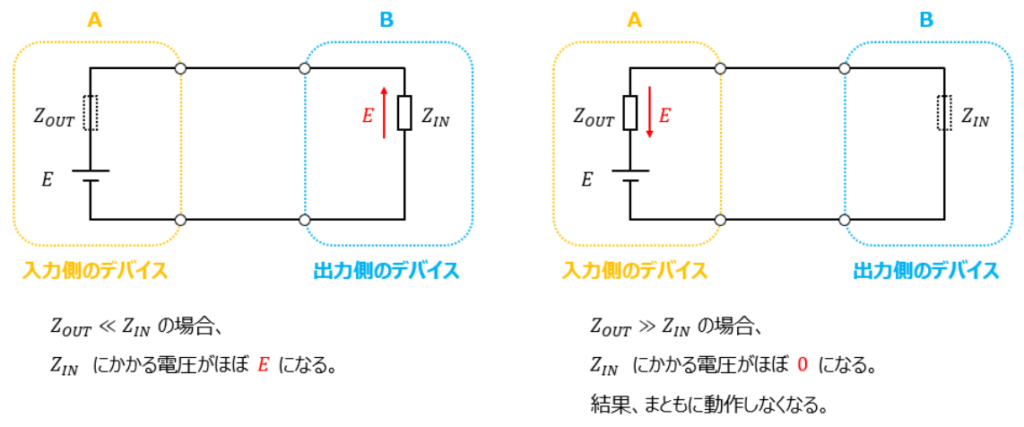

この回路の目的は、Bに電源を印加することだったとします。

その場合、出力インピーダンスZOUTでの電圧降下を最低限に抑え、電源電圧Eをほぼ入力インピーダンスZINに印加できるようにするのが望ましいです。

その為、回路の条件としては出力インピーダンスZOUTは低く、入力インピーダンスZINは高くなる方が性能が良いということになります。

実際の回路だと電源電圧が交流になっていたり、インピーダンス成分にコイルやコンデンサが含まれてきたりするので、こんな単純ではなくなりますけどね。

3.理想的な入力インピーダンスと出力インピーダンスの例

理想的な入力インピーダンスと出力インピーダンスの例をいくつか挙げていきます。

①電流計

電流計は、回路に直列に接続して、実際に電流計内を流れる電流を測定します。

ただ、電流計には内部抵抗が存在します。

この内部抵抗が大きいと、その分回路全体に流れる電流が減少してしまいます。

仮に測定部の抵抗がRで電流計の内部抵抗もRだった場合、回路抵抗が2Rになるわけですからね。

結果、実際に回路に流れている電流よりも小さな値として測定されてしまいます。

なので、電流計の内部抵抗は測定回路と比較して小さくなっているのが理想です。

その為、電流計の入力インピーダンスは0になるのが理想的ということになります。

②電圧計

電圧計は、回路に並列に接続して、測定箇所の電圧を測定します。

電圧計にも電流計同様に内部抵抗が存在します。

この内部抵抗が小さいと、その分測定部に流れる電流が減少してしまいます。

仮に測定部の抵抗がRで電圧計の内部抵抗もRだった場合、分流されて本来測定部に流れていた電流が半分電圧計に流れ込んでしまいます。

結果、測定部に流れている電流が小さくなり、電圧は本来よりも小さな値として測定されてしまいます。

なので、電圧計の内部抵抗は測定回路と比較して大きくなっているのが理想です。

その為、電圧計の入力インピーダンスは無限大になるのが理想的ということになります。

③電圧源

電圧源には、内部抵抗が直列に繋がっています。

この内部抵抗が大きいと、その分電圧降下をしてしまうので、電圧源の出力が小さくなってしまいます。

なので、電圧源の内部抵抗はなるべく小さくなっているのが理想です。

その為、電圧源の出力インピーダンスは0になるのが理想的ということになります。

オペアンプの出力インピーダンスの理想値も0だったりするのは、これと同様の理由だったりします。

出力インピーダンスが大きいとオペアンプからの出力が低下してしまうんですよ。

以上、「入力インピーダンスと出力インピーダンス」についての説明でした。