今回は、「特性インピーダンス」についての説明です。

1.初めに

高周波信号関連の資料を読んでいると、唐突に特性インピーダンスという用語が登場することがあります。

例えば、同軸ケーブルは特性インピーダンスが50Ωもしくは75Ωと記載されていることがあります。

この特性インピーダンスなのですが、名称が非常にややこしいことになっています。

端的に言うと、特性“インピーダンス”という名称の癖に、インピーダンスでは無いんですよ。

今回は、そんな特性インピーダンスについて解説していきます。

2.分布定数回路と集中定数回路

特性インピーダンスについて理解するには、分布定数回路について知っておく必要があります。

そこで、分布定数回路と対比して紹介されることの多い集中定数回路と併せて、先に説明していきます。

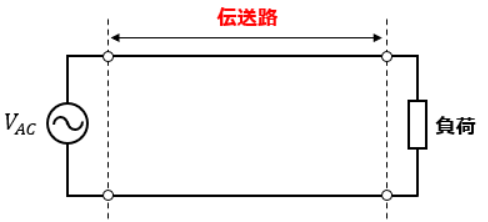

図1のような交流電源と負荷が接続された回路があったとします。

この回路において、伝送路の距離を0だと考える回路のことを集中定数回路と呼びます。

よくある理想的な条件というヤツです。

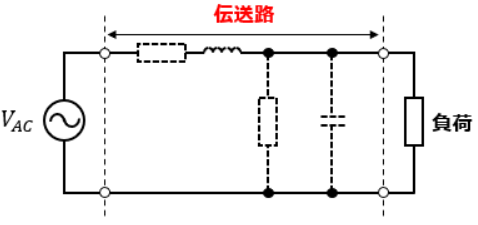

もちろん実際はそんな理想通りなはずがなく、伝送路が長ければ長いほど電気信号の伝達に要する時間が増えますし、意図していないインピーダンス成分が発生することもありますし、伝送路の部分部分によってかかっている電圧が微妙に異なります。

電流が流れることによって発生した磁界によるインダクタンス、電位差によって発生する電界によるキャパシタンスなどの影響が出てくるのです。

この実際の回路のことを分布定数回路と呼びます。

インピーダンス成分が伝送路に一様に分布している回路だから、分布定数回路と呼ぶのです。

一様に分布と述べた通り、伝送路は図2の点線部分がいくつも連なったような回路になるのです。

従って、分布定数回路の場合は、信号伝達にかかる時間や、伝送路が持つ特性が回路に及ぼす影響などを考慮する必要があります。

ちなみに、基本的には分布定数回路で考えるものなのですが、ある条件下においては集中定数回路として考えることが可能です。

その条件とは、「伝送路の長さが信号の波長を大きく下回る場合」です。

コンデンサやコイルは交流成分が流れることにより回路に影響を及ぼす素子です。

信号の大きさが一定である直流成分だと、別に影響は出ないんですよ。

なので、伝送路の長さが短いと信号が一定値であるのと同等に考えられ、ほとんど影響が出ないとしているのでしょう。

3.特性インピーダンスとは?

では、本題の特性インピーダンスに関する説明に移ります。

特性インピーダンスとは、分布定数回路における電圧と電流の比のことです。

前述の通り、実際の伝送路は抵抗・コンデンサ・コイルなどのインピーダンスの特性を持っています。

その為、これらの特性に応じて、信号の電圧と電流の比が決定します。

では、交流回路における電圧と電流の比って何のことでしたか?

そう、インピーダンスなんですよ。

よって、伝送路の持つ特性をインピーダンスという形で表したパラメータということで、特性インピーダンスと呼んでいるのです。

ここで気を付けるべき点が一つあります。

それは、「伝送路が持つ実際のインピーダンスが特性インピーダンスでは無い」という点です。

例えば、同軸ケーブルは特性インピーダンスが50Ωもしくは75Ωになっていると最初に述べましたよね?

これは、「電圧と電流の比が50Ωもしくは75Ωになるような特性を持った同軸ケーブル」を指しています。

「50Ωもしくは75Ωのインピーダンスを持った同軸ケーブル」を指しているわけではありません。

同軸ケーブルの両端の抵抗値を測定しても、その値が50Ωもしくは75Ωになっているわけではないのです。

あくまで、分布定数回路における電圧と電流の比が特性インピーダンスなのです。

…特性インピーダンスと名付ける理由は理解できても、もっと他の用語を作って欲しいと思うのは私だけではないかと思います。

どう考えてもインピーダンスという呼び名になっていると誤解を生みますからね。

せめて単位を付けなければ良かったと思うんですよね。

4.特性インピーダンスの重要性と反射

わざわざ特性インピーダンスという名称を用意している通り、特性インピーダンスは重要なパラメータです。

では、どのように重要になっているのかを考えてみましょう。

あるプリント基板内の回路の特性インピーダンスが100Ωで、基板の信号が出入りする経路となるケーブルの特性インピーダンスが50Ωだったとします。

この場合、基板内の方が電流に対して電圧振幅が大きくなることがわかります。

オームの法則に則った考えですね。

これが何を意味しているのかというと、基板内では大きく触れていた信号が、ケーブル内では振幅が小さくなった状態で伝達されてしまうのです。

すると、ケーブルに通せなかった分の信号が反射…つまり損失してしまいます。

場合によっては、信号の形状自体が変わってしまいます。

その為、連続する回路では特性インピーダンスは統一する必要があるのです。

このことを、「インピーダンスの整合を取る」と言います。

シリアル通信の説明で終端抵抗という概念がよく出てきます。

終端されていないケーブル(末端が途切れた状態)に高速な信号を流すと、信号が反射してしまうのです。

その解決策として回路の終端部に抵抗を入れるのですが、この終端抵抗を特性インピーダンスに合わせることで整合が取れます。

終端抵抗に関しては以下の記事でついでに説明をしているので、気になったらそちらも確認してみてください。

5.同軸ケーブルの特性インピーダンス

特性インピーダンスの例として何度も同軸ケーブルの名を挙げましたので、ついでに同軸ケーブルでは何故50Ωもしくは75Ωが一般的になっているかを記述しておきます。

まずは、同軸ケーブルの特性インピーダンスが75Ωになっている理由からです。

これは、昔(1960年代)使用されていたアンテナの出力インピーダンスが75Ωだったためです。

要するに、通信によく使用する特性インピーダンスが75Ωだったから、それに合わせたんですね。

その名残が現代まで続いているんです。

次は50Ωが用いられる理由についてです。

同軸ケーブルは、信号線(中心の導体)を絶縁体(ポリエチレンなど)で覆い、その外側を外部導体で覆った構造をしています。

つまり、導体-絶縁体-導体という構造になるので、コンデンサと同様の構造になっています。

なので、同軸ケーブルにはキャパシタンス成分が含まれています。

また、同軸ケーブルは、信号の進行方向と同じ向きにインダクタンスも持っています。

これらの特性による損失を最低限に抑えるのに適した特性インピーダンスが51.1Ωだったので、キリの良い50Ωを採用するようになったという背景があります。

以上、「特性インピーダンス」についての説明でした。