今回は、「ディレーティングという考え方と抵抗とコンデンサの部品選定のポイント」についての説明です。

目次

1.初めに

使用する部品を選定する場合、どんな条件を加味しますか?

「必要とする機能を満たしているか」・「どの程度コストがかかるか」・「品質はどの程度重視するか」・「納期は問題無いか」・「有害物質は含んでいないか(環境対応/RoHS対応)」など、様々な条件がある中から優先する条件はその時々で変わってくるでしょう。

細かいところは会社固有の設計ルールに従う場合も少なくないですしね。

ただ、大まかに『こうした方が良い』というポイントはある程度決まっています。

基礎中の基礎の部分ですね。

今回は、設計初心者の方が部品選定をする際にどんな点に注意すれば良いのかを、要点を絞ってまとめていきます。

部品というと範囲が無駄に広くなるので、どんな製品でも間違いなく使用する「抵抗」と「コンデンサ」に焦点を合わせて説明していきます。

2.ディレーティングとは?

電気部品・電子部品は、様々なストレスに曝されています。

電源を印加して電流を流したり電力を消費することは電気的なストレスになりますし、温度・湿度・気圧などの環境条件も場合によってはストレスとなります。

例えば、出力切替が可能な電気ストーブがあったとします。

電気ストーブの仕組みは単純で、コイルに電流を流した際に発生する熱で暖を取っているだけです。

つまり、出力の切り替えは、コイルに流す電流量を変化させるだけで実現しているのです。

単純に考えて、大電流を流すことでより発熱している状態の方が、電気ストーブにかかる負荷は大きそうでしょう?

また、冬場だと電気ストーブ自体が冷えた状態になっています。

その為、電気ストーブを起動することで、冷たいコイルが一気に熱い状態に変化することになります。

これも負荷が大きそうでしょう?

これらの“負荷”が電気部品・電子部品にとってのストレスに当たるわけです。

このように、部品へのストレスは日常的に存在し、少しずつ日々積み重ねられています。

そうすると段々とガタが来て限界を超えてしまい、故障するわけです。

なので、一般的には部品へのストレスが少ない方が故障率を抑えることができます。

部品には、機器を安全に適正使用するための仕様・使用限度である“定格”が定められています。

定格は仕様限度なので、定格ギリギリで使用するほど部品にストレスが溜まってしまいます。

よって、最大定格を下回る余裕を持った範囲で部品を使用することが、部品の故障率を抑えることに結びつきます。

このように、最大定格にマージンを持たせて余裕を持って部品を使用することをディレーティングと呼びます。

厳密には部品ごとにどの程度のディレーティングにするべきかは決まっているのですが、大体の目安としては以下のようになります。

- 電圧・電流・温度…最大定格の70~80%以下で使用

- 電力…最大定格の50%以下で使用

3.定格と絶対最大定格の違い

部品の定格はデータシートを閲覧すれば載っています。

「定格」や「最大定格」という項目が用意されていることもあれば、「特徴」とだけ書かれているパターンもあります。

そんな中、「絶対最大定格」という項目に関しては、必ずこの名称で存在します。

末尾に“定格”と付いていますが、「最大定格」と「絶対最大定格」は全くの別物です。

混同すると大変なことになります。

絶対最大定格[absolute maximum rating]とは、一瞬たりとも超えてはならない定格のことです。

定格は、適正使用するための使用限度のことでした。

例えば、家電製品の取扱説明書を読むと、大体定格電圧AC100V~240Vと書かれているはずです。

これは、『交流電圧100V~240Vでの使用が適正で、この範囲外での使用は故障に繋がるから止めましょう』という意味になります。

ですが、この場合は故障に繋がる可能性を示唆しているだけです。

実際、AC250Vを印加したところでそうは故障しません。

勿論、それ相応にストレスは蓄積していきますが、定格って基本的にある程度余裕を持った値に設定してあるからすぐに壊れることはあまり無いんですよ。

ここで、仮に絶対最大定格がAC250Vになっていたとします。

この場合、AC250Vを超える電圧を一瞬でも印加すると致命的なダメージを負うことを表しているわけです。

絶対に超えてはならない定格の最大値だから絶対最大定格です。

一瞬だろうが超えたらアウトなのです。

そこは勘違いしないようにしましょうね。

わかりづらい人は、お腹いっぱいと感じる食事量が最大定格、胃に物理的に入る食事量が絶対最大定格だと想像してみてください。

前者は超えても「苦しい」で済むかもしれませんが、後者は超えたら胃が破れるんですよ。

4.抵抗の選定ポイント

抵抗を選定する際は、以下の5つのポイントを意識すると良いです。

①抵抗値

②定格電力

③定格温度

④許容差

⑤寸法

各々補足説明をしますね。

①抵抗値

抵抗について調べてみたことがある人ならわかると思うのですが、市販の抵抗器は2.0Ω・2.2Ω・2.4Ω・2.7Ω・3.0Ωのように一見中途半端に感じる抵抗値に設定されています。

この抵抗値を決めているルールのことをE系列と呼びます。

このE系列の中から、設計値に近いものを選定しましょう。

E系列については別途まとめてあるので、詳しくは以下の記事を参照してください。

②定格電力

抵抗に電流が流れると、その抵抗値と電流量に応じてエネルギーが発生し、熱となって放出されます。

「電力=電流×抵抗の二乗」の関係に従って、抵抗で電力が消費されて、温度が上がるのです。

この温度上昇はどこかでピークを迎えるわけでは無く、流れる電流量が増えれば増えるほど高熱になっていきます。

そうして限界を超えると、抵抗が溶けたり焼き切れてしまうのです。

故障の原因となるので、ほとんどの場合はデータシートに定格電力が載っています。

「定格電力:100mW」と書かれていたら、その抵抗の最大定格電力は100mWで、消費電力が100mWに収まるように調整する必要があるということになります。

この定格電力ですが、抵抗の安全性を考えると最大定格電力の50%以下で使用することが一般的に推奨されています。

「定格電力:100mW」なら、50mW以下に抑えるべきだということです。

ちなみに、定格電力がデータシートに載っていないこともたまにありますが、その場合は定格電圧と定格電流が代わりに載っているはずなので、「電力=電圧×電流」の関係から定格電力を計算しましょう。

③定格温度

抵抗のメーカが動作を保証する温度範囲が必ずデータシートに記載されています。

「定格温度:-25~+125℃」のように記載されていますので、その範囲内に収めましょう。

「動作温度範囲」や「保存温度」などの名称になっていることもあります。

一点気を付けなければならないことがあります。

それは、抵抗自体の温度上昇です。

定格温度は、抵抗が正常に動作するための“周囲環境温度”を指しているわけではありません。

“動作保証されている抵抗自体の温度”を指しています。

定格電力の補足説明で述べた通り、抵抗は電流が流れると発熱します。

なので、仮に「定格温度:-25~+125℃」の抵抗を120℃環境下で使用したとすると、抵抗の発熱によって定格温度をオーバーする可能性もあるのです。

抵抗自体の発熱量も考慮して、マージンを持たせましょう。

まあ、120℃環境での使用なんてほぼあり得ないんですけどね。

抵抗以外にプリント基板に実装してある部品の定格最大温度が85℃程度になっていることはよくあるので、その場合は必然的に最大定格温度を85℃に想定して設計することになります。

なので、比較的最大定格温度の高い抵抗に関しては、特に考慮する必要が無くなることがそこそこあります。

ちなみに、抵抗の温度上昇具合に注意するように説明しましたが、どちらかと言うと抵抗を実装しているプリント基板の発熱を考慮することが大切だったりします。

抵抗が一箇所に密集していたり近くにIC類が配置してあると、プリント基板も熱くなってしまうのです。

そうするとプリント基板に熱が留まってしまい、プリント基板に実装されている部品も同様に高温に晒され続けます。

また、部品周りの空気も熱されて、周囲環境温度も上がります。

なので、部品の配置の仕方についても注意が必要になります。

抵抗の発熱量については、「抵抗温度係数」から導き出すことが可能です。

詳しくはまた別途まとめます。

④許容差

1.0Ωの抵抗を製作しようとしたとして、実際にできた製品が本当に1.0Ωになると思いますか?

答えは否です。

あくまで1.0Ωは目標であって、ある程度抵抗値は前後してしまいます。

1.0Ω抵抗と言っても、0.98Ωだったり1.05Ωだったりするのです。

そこで、抵抗には許容差というものが設けられています。

ある抵抗は1.0Ω±0.5%の精度になるように作られていて、またある抵抗は1.0Ω±1.0%の精度になるように作られているのです。

抵抗はその使用用途によって、設計値に限りなく近い値でないと困る場合と、設計値にある程度近ければ問題が無い場合があります。

なので、抵抗を選ぶ際は、抵抗値の許容差が何%になっているのか、精度を選択する必要があります。

精度が高ければ間違いはないのですが、基本的に高精度なものほどコストが上がるので、低精度品で賄えるならその方が良いんです。

ちなみに、抵抗値の許容誤差に関してはアルファベットで表示してある場合がありますので、参考となる表を記載しておきます。

| A | B | C | D | F | G | H | J | K | M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.50 | ±1.0 | ±2.0 | ±3.0 | ±5.0 | ±10 | ±20 |

⑤寸法

抵抗を実装するプリント基板のスペースを考慮して、抵抗のサイズを決定しましょう。

表面実装タイプのチップ抵抗なんかは初見ではわかりづらい寸法表記をしているので、以下の記事を参考にしてみてください。

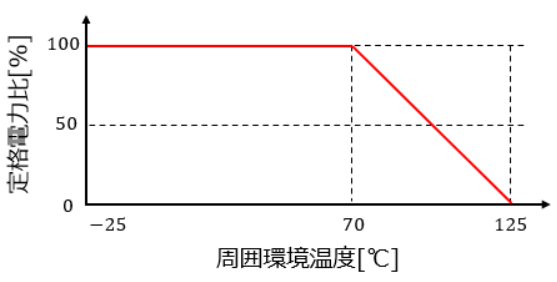

ちなみに、抵抗のデータシートには、抵抗の周囲環境温度に対する定格電力比(周囲温度に対する定格電力の変動割合のこと)のグラフが記載されています。

この例の場合、70℃地点までは定格電力比100%を維持しているのですが、70℃を超えると定格電力比が線形的に減少していき、125℃に達すると定格電力比が0%になるのが見てとれます。

仮に80℃環境下でこの抵抗を使用した場合、80℃時点での定格電力比を乗じることで定格電力を算出できます。

だから、最大定格電力の50%以下での使用が一般的だと述べたわけです。

高温になると実質的な定格電力が下がってしまうんですね。

5.コンデンサの選定ポイント

コンデンサを選定する際は、以下の6つのポイントを意識すると良いです。

①静電容量

②定格電圧

③定格温度

④許容差

⑤寸法

⑥種類

各々補足説明をしますね。

①静電容量

静電容量とは、電荷を蓄えられる容量のことです。

抵抗同様、コンデンサの静電容量もE系列で定められていますので、設計値に近いものを選定しましょう。

②定格電圧

コンデンサには、「電荷Q=静電容量C×電圧V」という関係が成り立っています。

静電容量に応じて蓄えることが可能な電荷量の上限は決まっているので、もちろん電圧にも印加できる上限があります。

ということで、コンデンサの場合は定格電圧も定められています。

コンデンサの定格電圧は、最大定格電圧の70%以下で使用することが一般的に推奨されています。

「定格電圧:50V」なら、35V以下に抑えるべきだということです。

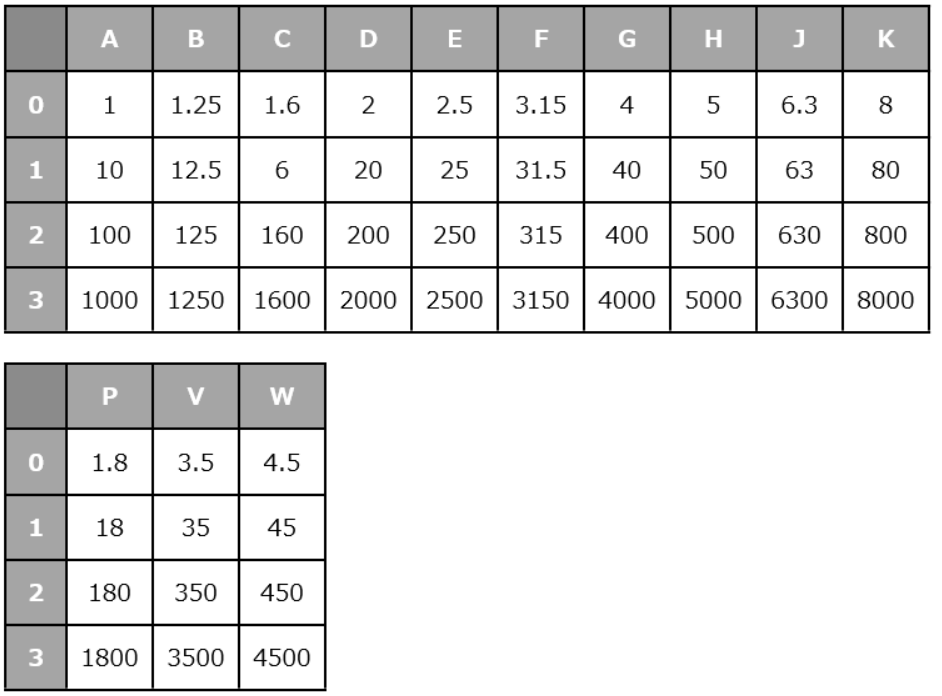

ちなみに、コンデンサの定格電圧は、そのまま数値で表現されていることが多いですが、数字とアルファベットを組み合わせた文字列で表現していることもあります。

早見表は以下の通りです。

仮に定格電圧が20Vなら“1D”、50Vなら“1H”という具合に、「数字(桁数)+アルファベット(値)」で表現します。

村田製作所のチップセラコンなんかは、製品名称にこの定格電圧を表す記号が組み込まれていたりします。

例:GRM033R61E101KA01D→(1E太字)定格電圧DC25V

ただ、35Vで“YA”と書かれているのを見たことがあるので、ここで示した早見表に該当しない例も存在するようです。

基本は図3で事足りるはずですけどね。

③定格温度

コンデンサのメーカが動作を保証する温度範囲が必ずデータシートに記載されています。

「定格温度:-25~+125℃」のように記載されていますので、その範囲内に収めましょう。

抵抗同様、「動作温度範囲」や「保存温度」などの名称になっていることもあります。

コンデンサは温度変化によって静電容量が大きく変化します。

その変化の仕方はコンデンサの種類によって様々ですので、データシートをよく確認しましょう。

ちなみに、セラコンの温度特性に関しては以下にまとめてありますので、参考にしてみてください。

また、電解コンデンサに関しては、その構成上寿命が存在します。

特に、アルミ電解コンデンサは寿命が短いと言われています。

電解コンデンサの寿命は、電解コンデンサを高温で使用するほど短くなっていきます。

その為、使用温度環境に関しては、製品としての寿命も想定して考慮する必要があります。

電解コンデンサの寿命の計算方法に関しては、以下の記事を参照してください。

④許容差

抵抗同様に、コンデンサに関しても製造時に目標値に対するズレが生じます。

抵抗同様にその許容差はアルファベットで表されることがあり、その記号と変化量の対応も抵抗の時と同様になっています。

| A | B | C | D | F | G | H | J | K | M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.50 | ±1.0 | ±2.0 | ±3.0 | ±5.0 | ±10 | ±20 |

⑤寸法

コンデンサを実装するプリント基板のスペースを考慮して、コンデンサのサイズを決定しましょう。

特に、電解コンデンサに関しては意識しておくと良いです。

電解コンデンサは、DIPタイプとSMTタイプの2つの実装タイプが存在しますが、同じ性能をしていても結構横幅や背丈に差が出ます。

思っていたより縦長で、電解コンデンサと筐体の距離が近すぎてショートしていた…なんて事例もあります。

⑥種類

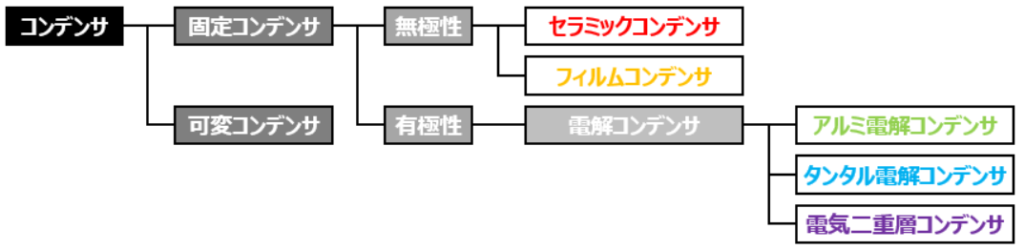

コンデンサは、主要なものを大まかに分けると、セラコン(セラミックコンデンサ)・フィルムコンデンサ・電解コンデンサに分類されます。

電解コンデンサに関しては、アルミ電解コンデンサ・タンタル電解コンデンサ・電気二重層コンデンサなど、様々な種類が存在します。

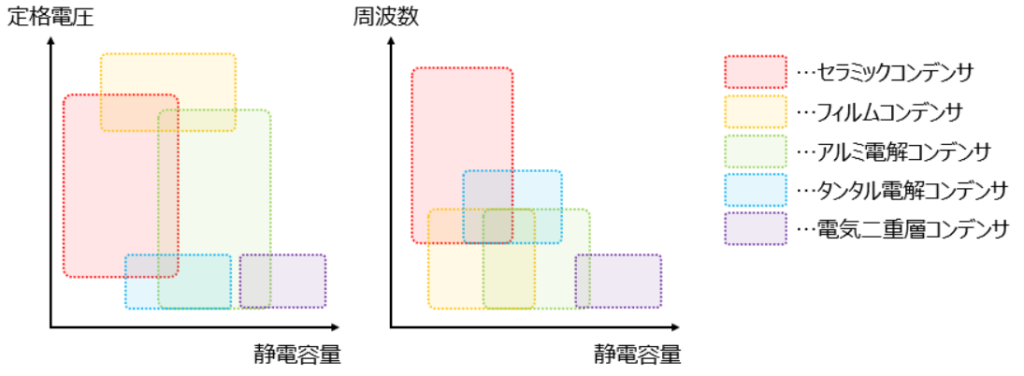

これらのコンデンサは、種類ごとに定格容量・定格電圧・サイズ・周波数帯域などに特徴があります。

大まかには以下のような範囲で使い分けていきます。

一応言葉でどんな差があるのかを記述していきますね。

ただ、同じ種類でも性能差はありますので、あくまで参考程度に留めておいてください。

求める性能と各種類のコンデンサの性能を比較して、適した種類を選択しましょう。

セラコンは電源ラインと信号ラインのどちらにも幅広く使用されます。

更に非常に小型である為、最も使用されているコンデンサと言えます。

ただし、静電容量は控えめなのが欠点です。

セラコンで賄える分はセラコンで賄い、仕様上セラコンでは満足できないところに他のコンデンサを使用していくようなイメージをしておくと良いかもしれません。

フィルムコンデンサは、セラコンよりも低周波数・高耐圧で使用できます。

DCバイアス特性が無かったり、低損失高寿命といった特徴も持っており、非常に高性能です。

反面、サイズやコスト面に問題があるので、セラコンでカバーできない高性能/高精度を求められる用途で使用することになります。

電解コンデンサは、電源ラインに使用されます。

総じて静電容量が大きいのが特徴です。

アルミ電解コンデンサとタンタル電解コンデンサでは、基本的に後者の方がサイズが小さくなる傾向にあります。

電気二重層コンデンサは補助電源としての用途で使用されるので、特定の用途にしか使用しません。

アクチュエータ用のコントローラにて、日付を覚えさせるカレンダー機能を主電源を落とした際にも機能させる用途で使用されているのを見たことがあります。

ちなみに、抵抗の周囲環境温度に対する定格電力比のグラフがデータシートに記載されているように、コンデンサは周囲環境温度に対する定格電圧比(周囲温度に対する定格電圧の変動割合のこと)のグラフが記載されています。

グラフの大まかな形状も似たり寄ったりで、周囲環境温度がある地点を超えると定格電圧比が下がっていきます。

そこを考慮して、最大定格電圧の70%以下での使用が一般的とされています。

以上、「ディレーティングという考え方と抵抗とコンデンサの部品選定のポイント」についての説明でした。