今回は、「IEC規格」について記述していきます。

1.規格と法律の違い

本題に入る前に規格と法律について補足説明します。

まずは規格からです。

単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。

イマイチわかりづらい説明ですよね。

なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください。

例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。

その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。

売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。

大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。

なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です。

この指示が規格というイメージです。

こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。

ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。

ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。

次は法律についてです。

規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?

規格は標準・基準を表すものでした。

規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。

あくまで任意です。

その点、法律は守らないと罰則があります。

ここが大きな違いです。

そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。

内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。

専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。

2.IEC規格とは?

IECとは、[International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)]の略称です。

IECは非政府間国際機関で、電気電子系の技術分野において国際的な標準化を図ることを目的としています。

簡単に言えば、電気分野で第3者の視点を以て世界共通の基準を決めている機関です。

AさんとBさんが喧嘩していて、2人の話し合いじゃ埒が明かないから無関係なCさん(←IEC)にジャッジを頼んでいるようなイメージです。

これなら公正な判断ができるでしょう?

そんな機関で制定された規格がIEC規格と呼ばれます。

IECは電気分野に関する規格を制定していますが、電気以外の分野はISO(国際標準化機構)にて制定されています。

一部の情報(IT)分野の技術に関してはIECとISOが共同で開発したという話もありますが、真偽は不明です。

IECは各国の標準化機構が参加して成り立っていて、日本からはJIS規格を制定している日本産業標準調査会(JISC)が代表として参加しています。

IEC規格に関しては、電気分野を専攻して学んでいなければ見かけることはほぼ無いです。

逆に、電気系を学んだ人はそこそこ触れ合う機会があります。

『電気を学んでいるけどIEC規格なんてあったっけ?』と思う方もいるかもしれませんが、それはIEC規格で定められていると知らないだけです。

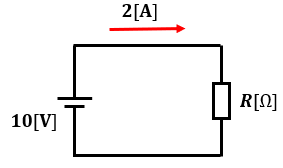

では、どんなものがIEC規格で制定されているのかというと、図記号などが挙げられます。

図記号というと、直流電源・抵抗などを表す記号のことです。

こんなのですね↓↓

これらの図記号はIEC規格で制定されているんです。

ちなみに、JIS規格でも同じように制定されているみたいです。

3.IECコネクタについて

電子機器は、装置に合わせた電源コードを用いてコンセントから電源を供給する必要があります。

この電源コードに使用されているコネクタは、IEC 60320で標準化されています。

厳密には、定格電圧がAC250Vを超えず、定格電流が16Aを超えない電化製品に電源コードを接続するためのノンロックコネクタをIEC-60320で標準化しています。

要するに、形状・電流・温度など、機械的・電気的な様々な条件を加味して『このコネクタを使用してね!』と決められているわけです。

そうすることで、電源から電子機器への電力供給を安全に行うことができるようにしています。

このように、IEC規格で標準化されたコネクタのことをIECコネクタと呼びます。

名称そのままですね。

IEC 60320以外にもIEC 60906-1やIEC 60309などの規格に則っているIECコネクタも存在しますが、中でも最も一般的なのがIEC 60320に則ったタイプとなります。

ここでは、代表としてIEC 60320準拠のコネクタにどのような種類があるのかを簡単に紹介していきます。

IEC 60320コネクタのタイプは、「IEC C○○コネクタ」という名称で分類されます。

“C”はコネクタであることを表しており、○○の位置に数字が入り、その数字ごとにどんな箇所に使用されるコネクタなのか・いつ頃登場したコネクタなのかなどがわかるようになっています。

ナンバリングとそれに対応した形状は、Wikipediaにわかりやすい表があったので、以下を参照していただければと思います。

もう少し詳しい外形については、以下のページも参考になります。

ちょくちょく見覚えのある形状があるのではないかと思います。

例えば、C7/C8は充電器や家電製品に使用されていることがあるので、比較的目にする機会は多いかと思います。

見る機会は無いですが、C19/C20は大電流を必要とする大型機器(サーバの大元など)に使用されていることがあります。

このように、IEC 60320準拠のコネクタはそのタイプによって形状が大きく異なるので、間違った組み合わせで接続することがないように配慮されているのです。

以上、「IEC規格」についてでした。